アナログコンピュータの製作とプログラム

HOMEBREW ANALOG COMPUTER 令和版アナログコンピュータの自作

はじめに

|

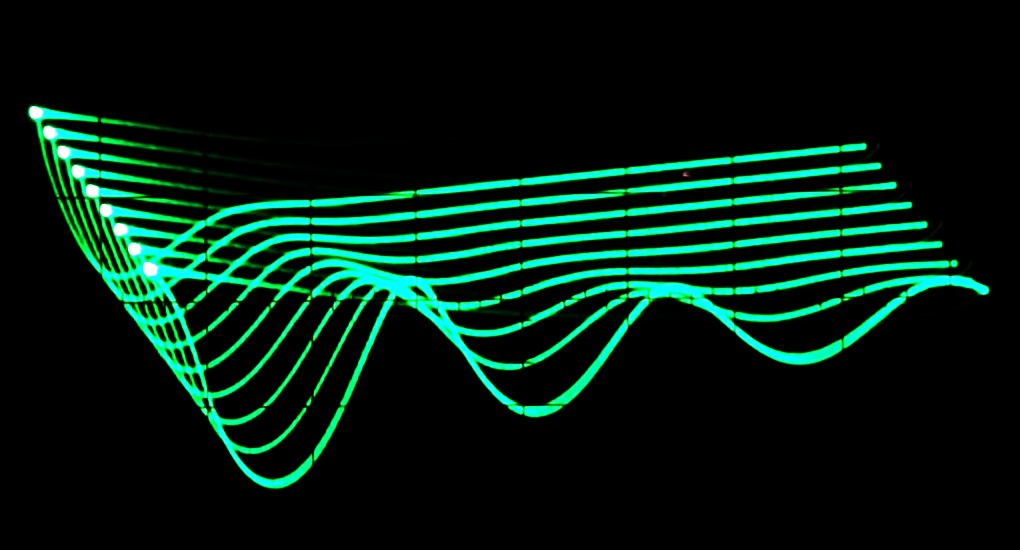

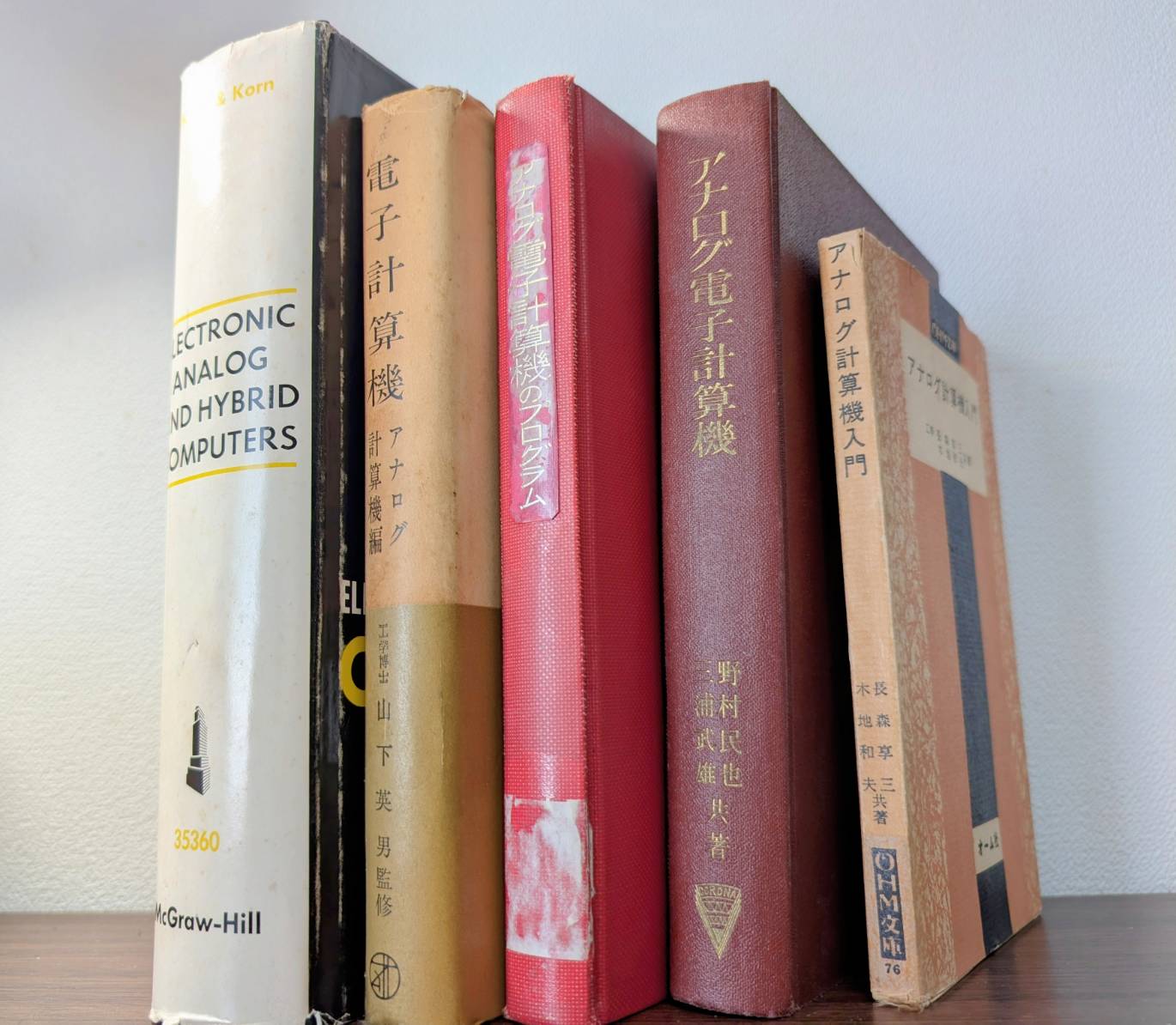

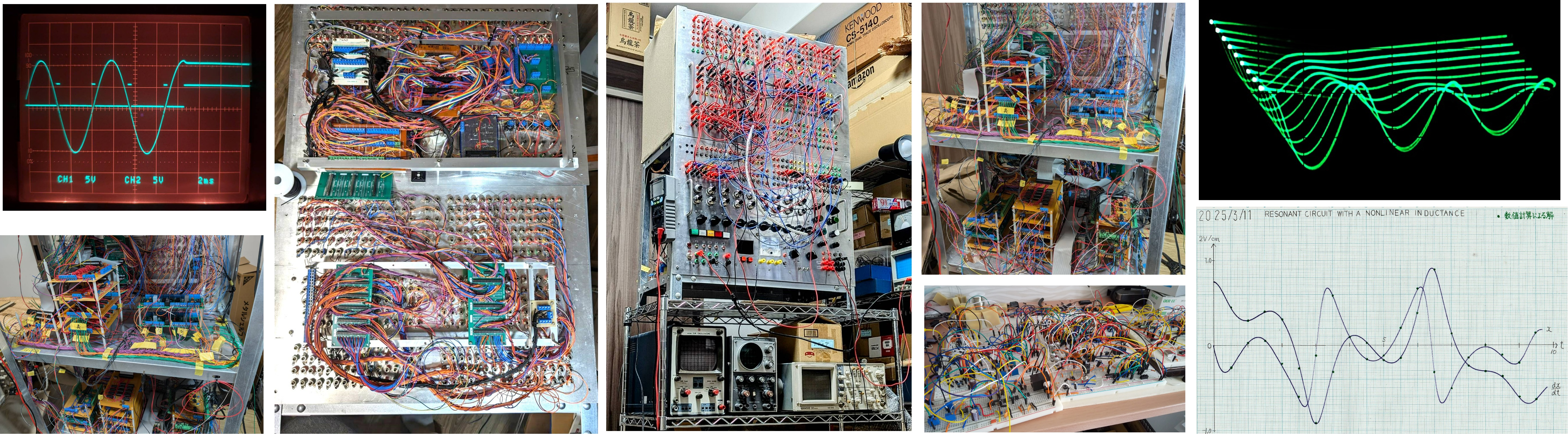

大学1年(2022年,令和4年)の頃 Electronic Analog Computer の存在を知り、その原理の素朴さと美しさに感銘をうけた。様々な文献でアナログコンピュータについて調査し、試作機を製作しつつ知識を深め、さらには大学3年の末、オペアンプをはじめとする各種アナログICを用いて、実用に足るアナログコンピュータEDEQS-23を製作するまでに至った。 EDEQS-23は、積分器10個、加算器6個、反転器10個、乗算器16個、係数器18個、比較器7個、絶対値要素4個、飽和要素1個、同期式十現象切替器および出力呼び出し回路(デジタル式)を備えた高速繰り返し&低速両用のアナログコンピュータで、最大で10階までの線形・非線形常微分方程式の解関数を電圧波形として出力できる。ゆえに、常微分方程式で表される系のシミュレーションが可能。2重振り子などに代表される、非線形カオス系のシミュレーションも簡単に行うことができる。積分器などの演算器をパッチパネル上で結線することで常微分方程式を再現し、独立変数を時間とした電圧波形として解関数を得ることで「解く」のだ。工夫すれば偏微分方程式も、多元代数方程式も解くことができ、1元高次代数方程式の解を複素数の範囲で間接的に求めることも可能である。 アナログ計算機である以上、演算誤差や読み取り誤差の呪縛からは逃れられない。本機については、演算精度にかかわる受動部品の適切な選定によりフルスケールの0.1%程度の誤差に抑えている。 出力装置は、かつて電子式アナログ計算機が全盛であった時代と同じものを採用している。つまり、高速モードでは数kHzで演算を繰り返し、解は時間の関数として電圧波形の形で得られ、その波形をアナログオシロスコープの画面に静止表示させる。低速モードにおいては、周波数Hz程度で演算し、その解信号をXYレコーダで紙に書きだしグラフとして得る。 デジタル計算機で微分方程式を解く場合、何らかのアルゴリズムに従い有限の刻み幅で数値計算を行った結果をプロットし解のグラフを得るわけであるが、一方のアナログ計算機では解をいきなりグラフとして得ることが大きな特徴である。 演算部は純粋なアナログ回路だが、積分周期信号の発生や各演算器の制御などには、ロジックICからなるデジタル回路を使用している。(しかしマイコンなどは決して使用していません。念のため。) 試作機では積分器のモード切替(初期状態⇔演算状態)にリレーを用いたため高速動作に難があったが、本機はアナログスイッチを利用し、理論上10k~100kHz程度の周波数まで高速演算を行うことができるようになり、時間換算係数の選択の自由度が大幅に上がった。そのため、複数のパラメータ値で同一の微分方程式を数回演算した結果の複数の波形をアナログオシロスコープ画面上に描出することも可能である。 |

目次

アナログコンピュータとは

そもそもアナログコンピュータとは何なのか、という話 |

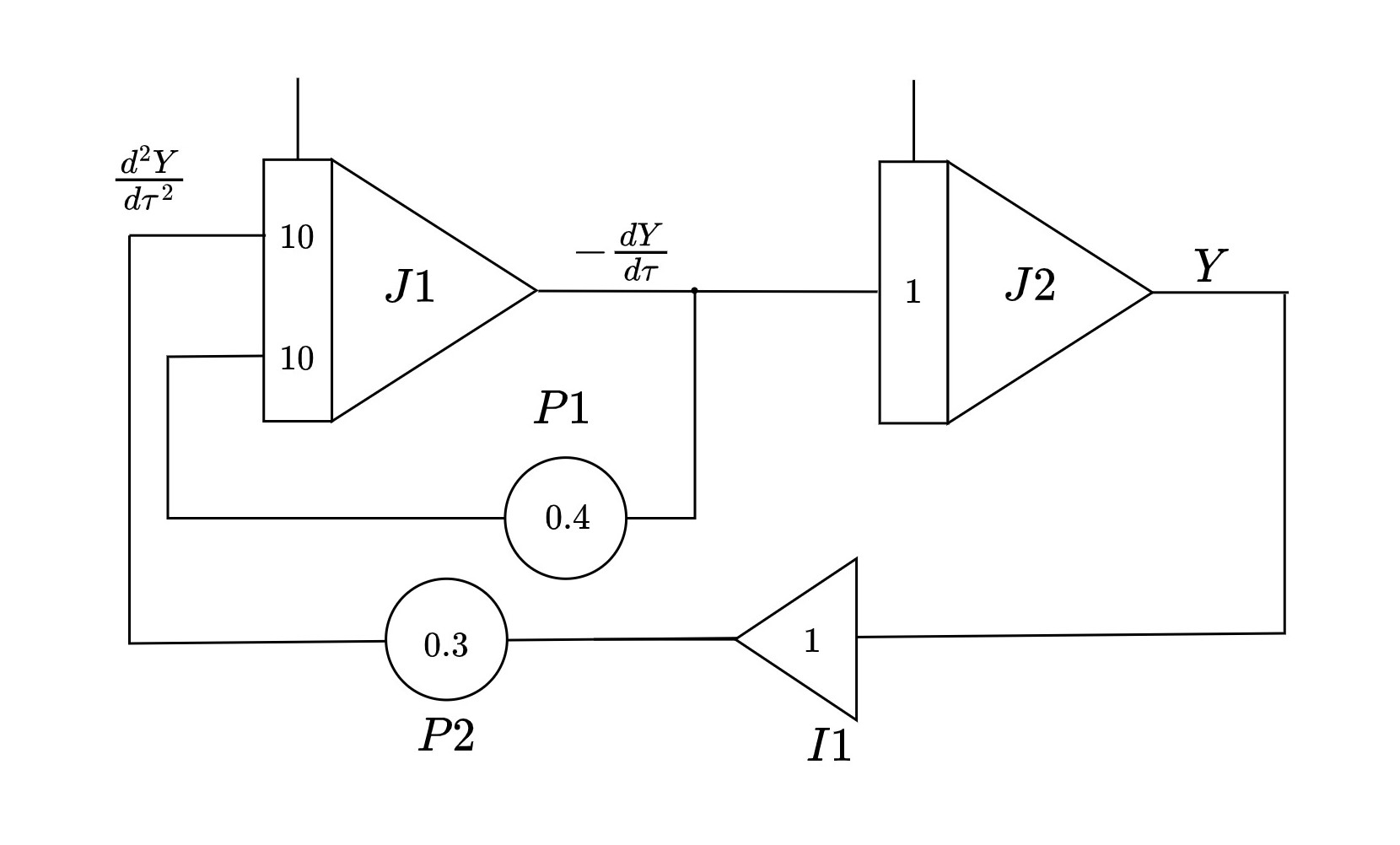

演算の理論

演算回路構成法、式のスケーリングなど、アナログコンピュータの実際の運用上必要となる知識をまとめた |

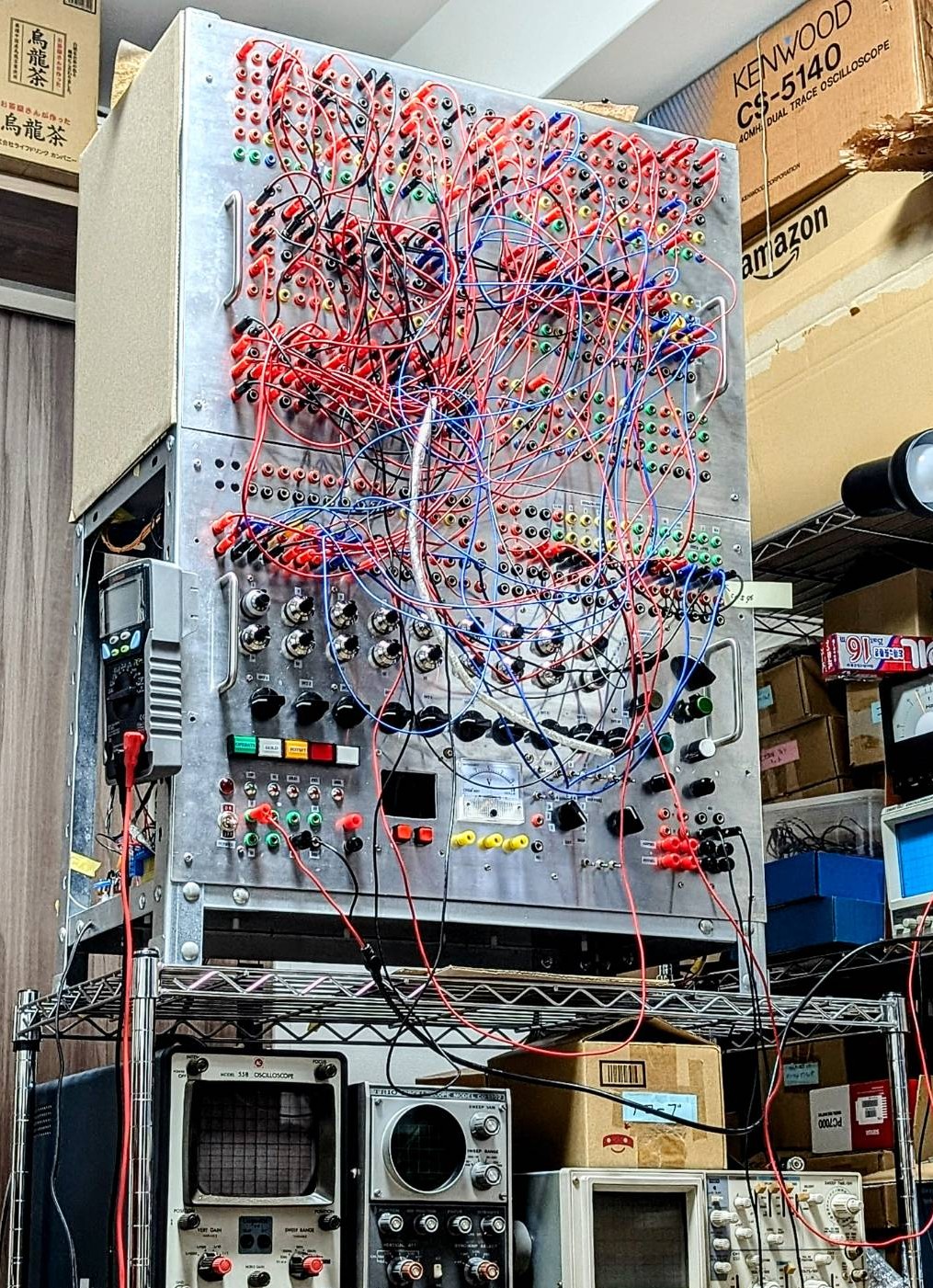

アナログコンピュータEDEQS23

本格的アナログコンピュータEDEQS-23の製作記録 |

アナログコンピュータのアプリケーション

アナログコンピュータを用いて様々な問題の解析やシミュレーションを行い、その過程と結果を記録しています。 |

試作機EDEQS-22の記憶

試作機EDEQS-22 (解体済)について |

日立製アナログ計算機 WAC-3030

私が所有する国産電子管式アナログ計算機について |

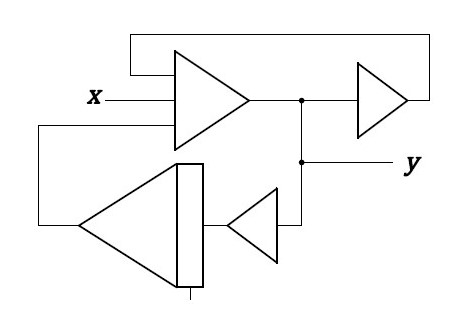

便利なブロックダイヤグラム集

備忘録的なページです。よく使うブロックダイヤグラムのまとめ。 |

アナログコンピュータ数学(準備中)アナログコンピュータに関連する数学の整理 |

(準備中)

|

ギャラリー

|

外部リンク及び参考文献等

|

ページ作成:2023年11月2日

最終更新日:2025年3月22日