日立アナログ計算機 WAC3030

日立の教育用アナログ計算機WAC303シリーズの一つ。ネットオークションにて落札した。WAC303E(アナログコンピュータ博物館サイト)はトランジスタ化されているが、こちらは真空管式でかなり重い(30cm程度の高さから落としても床に穴が抜けそう)。

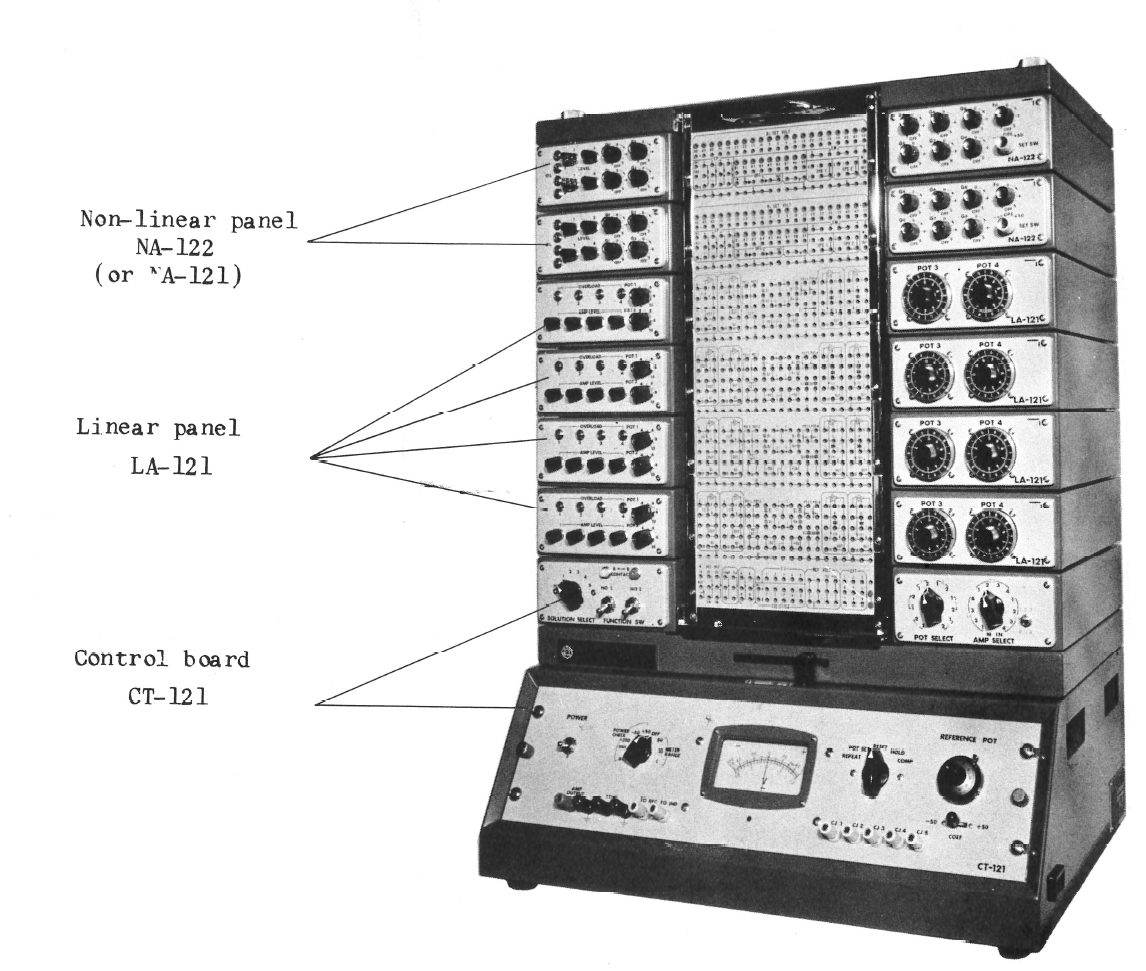

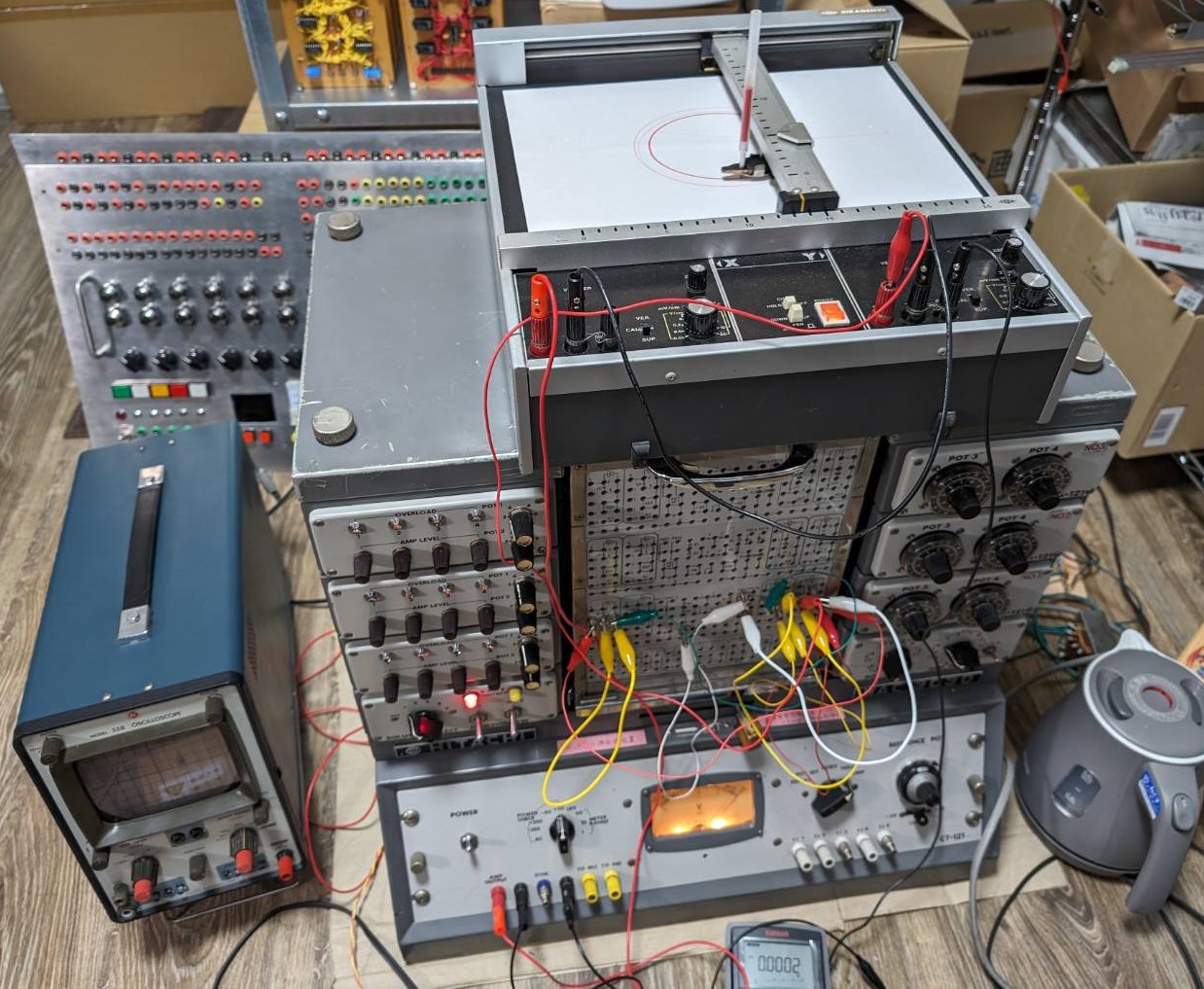

図 WAC3030写真

取扱説明書などは同梱されてなかったが、以下のリンク先記事P.140にごく簡単な紹介が載っている。大学や工業高校・研究所などに納入されていたようだ。ドイツのアナログコンピュータ博物館所蔵の姉妹品WAC303Eは、スイスの有志から寄贈された品らしい。海外にも広く輸出されていたのだろう。

図 上記記事中掲載のWAC3030写真

図 マニュアルに掲載されている全架フル実装状態のWAC303

~諸元~

演算電圧(マシンユニット):±50V

演算インピーダンス精度:±0.5%以内

演算器直流利得:70dB

演算器ドリフト:10mV/h以下

真空管式のアナコンでマシンユニットが±50Vというのは珍しい(大抵±100V)。

前面パッチボード(パッチベイ)はご覧の通りプラグインパネル式である。つまり結線したプログラムをパネルごと取り替えて保存したりすることができる方式。ビルディングモジュール方式を採用しており、必要な演算要素の個数に応じてモジュールを追加・除去できるなど、教育目的として使い勝手がよいよう設計されているようだ。モジュール式なのにプリパッチ方式のアナコンは海外製でも滅多にない。仕組みとしてもかなり珍しい部類に入るのではないだろうか?

線形演算架(LA-121)1架(モジュール)ごとに演算増幅器が4つ(そのうち積分器として使用可能なものは2つ)、係数ポテンショメータが4つ、そのほか演算インピーダンスとして使える素子類(抵抗・コンデンサ・ダイオード)がいくつか配置されており、3モジュール備わっている。残念ながら、乗算器などがある非線形架(NA-121)は付属していなかった。

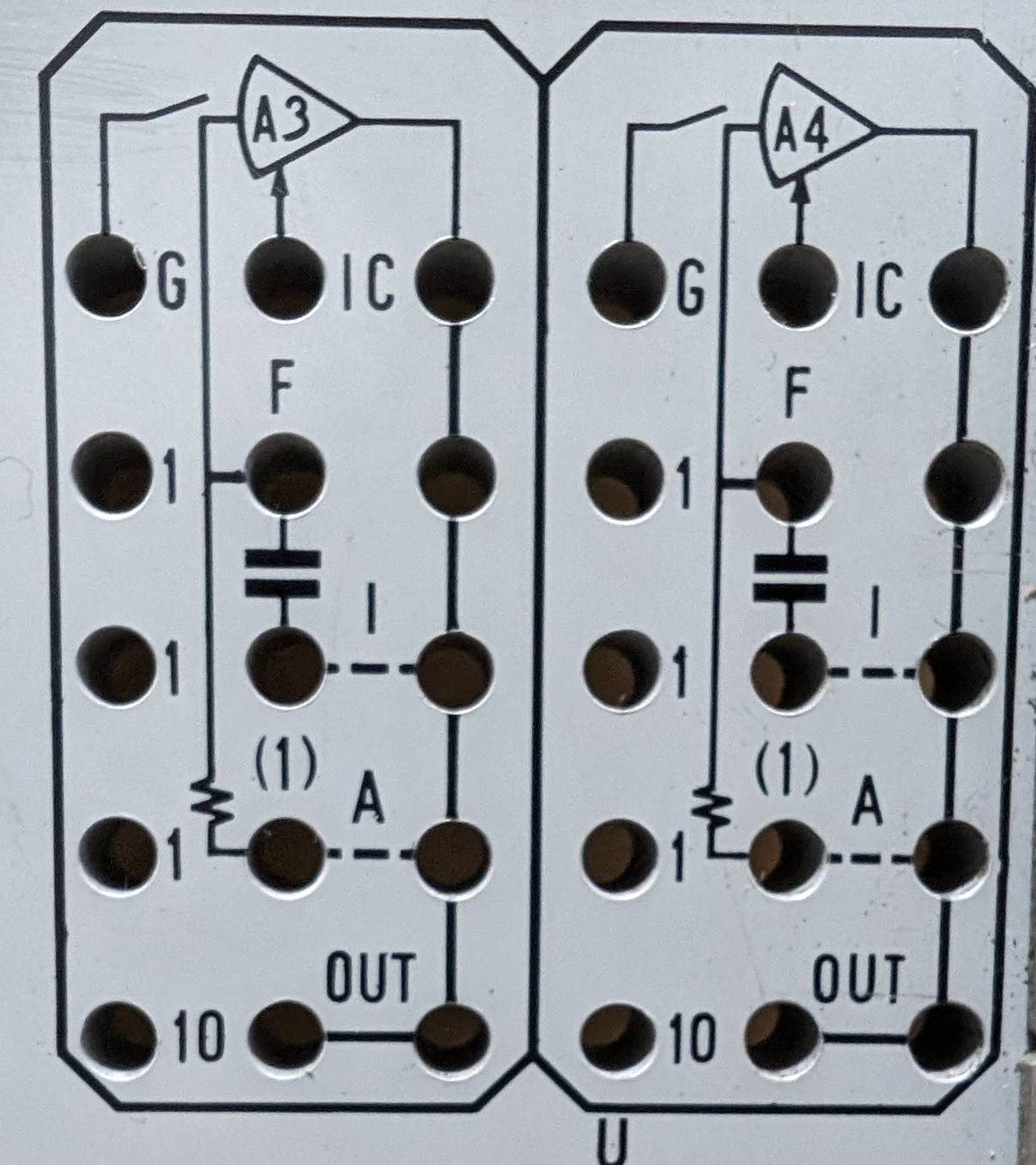

中央に可搬式パッチボードを挿し込めるポートがあり、両脇にポテンショメータのノブやスイッチなど操作部品を配している。パッチボードはよくある色付きのプラグが並ぶだけのデザインではなく、内部の配線がイメージしやすいようイラストでプラグ同士の接続が示されており、誤接続防止が図られている。

上図は積分器付近のパネルの様子。Iを短絡すると低速積分器、Aを短絡すると加算器となる。ICは初期条件入力端子、Gは電流加算点(演算増幅器の反転入力端子)

直感的な操作のしやすさに配慮している印象を受ける。また、低速・高速演算両方実行可能である。

落札した時点では当然動かず、挙句の果てには電源部の電解コンデンサが爆発した。テスタで測るとどうやら高圧(±250V)や演算電圧(±50V)の電位がおかしい。回路図があれば修理も容易になるのだが、落札したのは本体のみ。前述したanalog computer museumのサイトにはWAC303のマニュアルや回路図などが無く、インターネット上に関係資料がないか血眼になって探した結果、やっとのことでにoperation manual (英語)を見つけた。後ろの方に回路図も掲載されている。

INSTRUCTION MANUAL ANALOG COMPUTER HITACHI WAC303 容量注意 (114 MB)

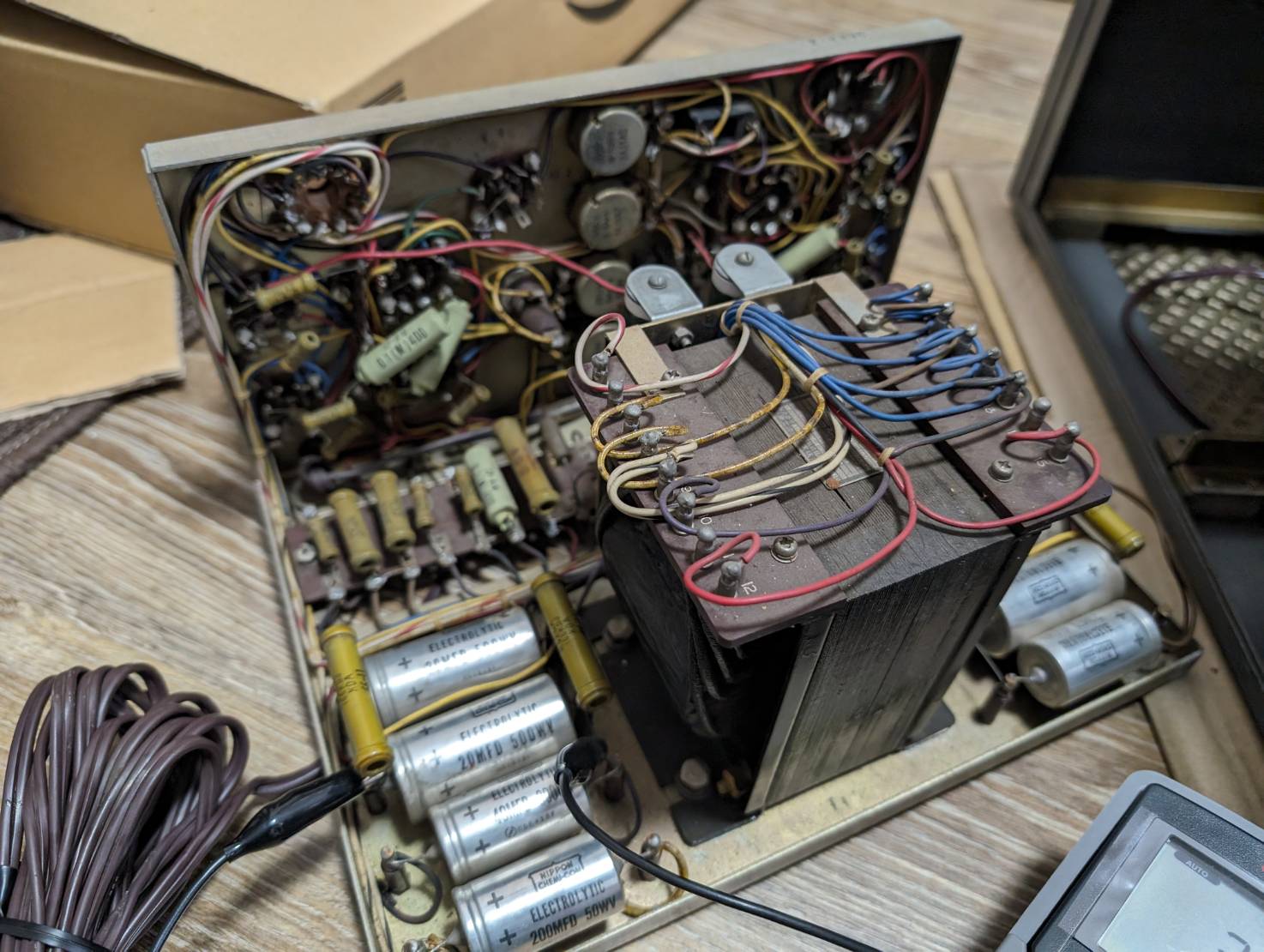

まずは問題の電源部分から修理した。電源は引き出し可能なモジュールとして最下部にねじ止めされている。

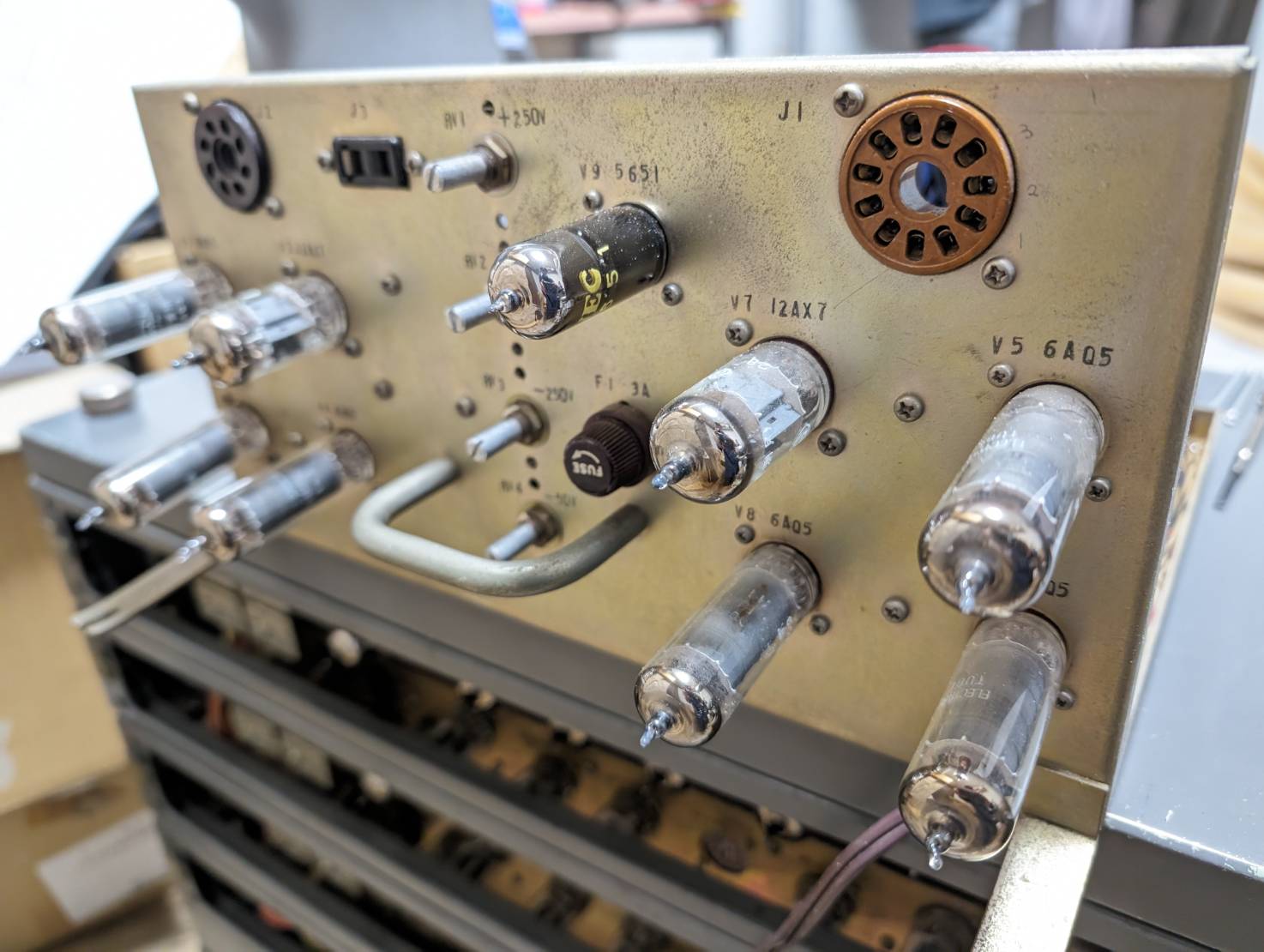

真空管で構成されたごく標準的な安定化回路であり、標準放電管5651の基準電圧をもとに双三極管12AX7が出力電圧との差をとって電力管6AQ5を制御している。±250Vと±50V(演算基準電圧)が生成される。

平滑用電解コンデンサが液漏れしてたのでいくつか交換した。オイルペーパーコンデンサの容量抜けもあると予想して容量計で計測してみたが全く問題なかったのでそのままにした。それでも正常な出力がでない。回路図と見比べて原因を探ると、回路図にはないはずの、6AQ5のカソードとプレートを短絡する謎の3kΩホーロー抵抗があることが判明。それを取り除くとようやく正常な出力電圧値を示した。

電源部の入った最下層の1つ上のモジュールは演算器をコントロールするモジュールである。高速繰り返しモードのリセット信号周期は10Hz固定で、12AU7による非安定マルチバイブレータとフリップフロップにより生成されている。積分器のリセット・コンピュートモード切替はリレーでやるのでガシャガシャと騒々しい。焼けた抵抗等を交換することでこちらも正常な動作を取り戻した。

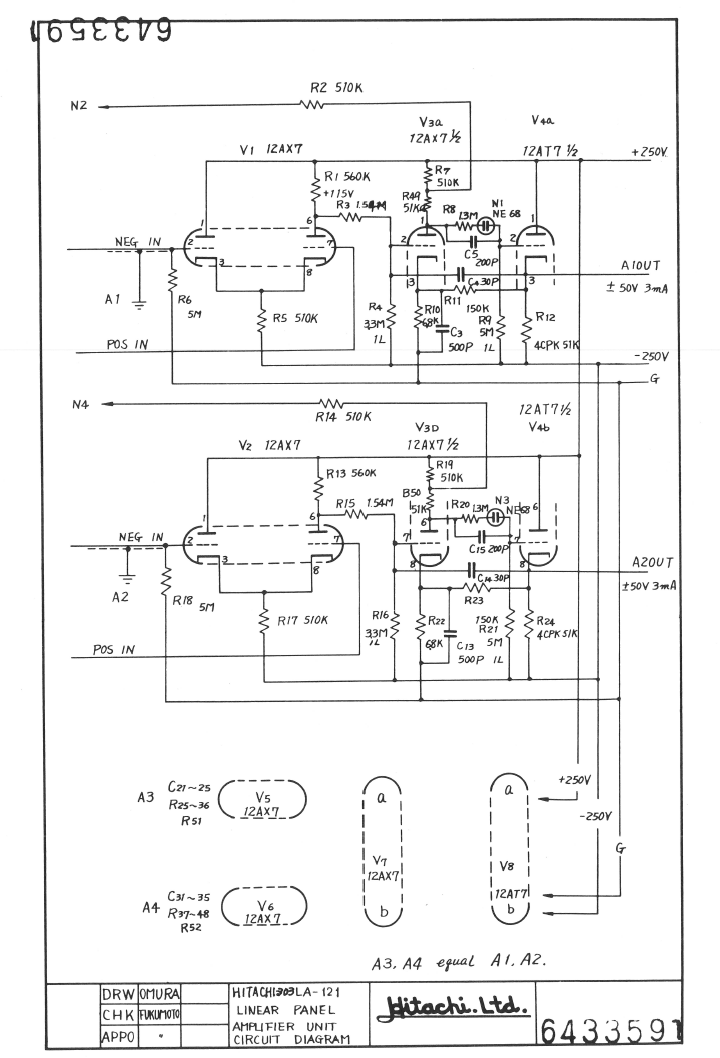

コントロールモジュールの上から線形演算モジュールが3つ積み重なっている。演算増幅器は初段に12AX7、出力段に12AT7を使った直流増幅回路で、他のアナログ計算機の回路に比べて簡易なつくりで、その回路構成はPhilbrick社のプラグイン式演算増幅器「K2」によく似ている(というかそのまま)。ドリフト補償用チョッパもなく、パネル前面向かって左側に並ぶ可変抵抗でオフセットヌル調節を行えるようになっている。回路図を下に示す。

電圧シフトにネオンランプの定電圧放電特性を利用している。電源を入れると内部でオレンジ色に光り綺麗ではあるが、残念ながら外から見ることをできない。

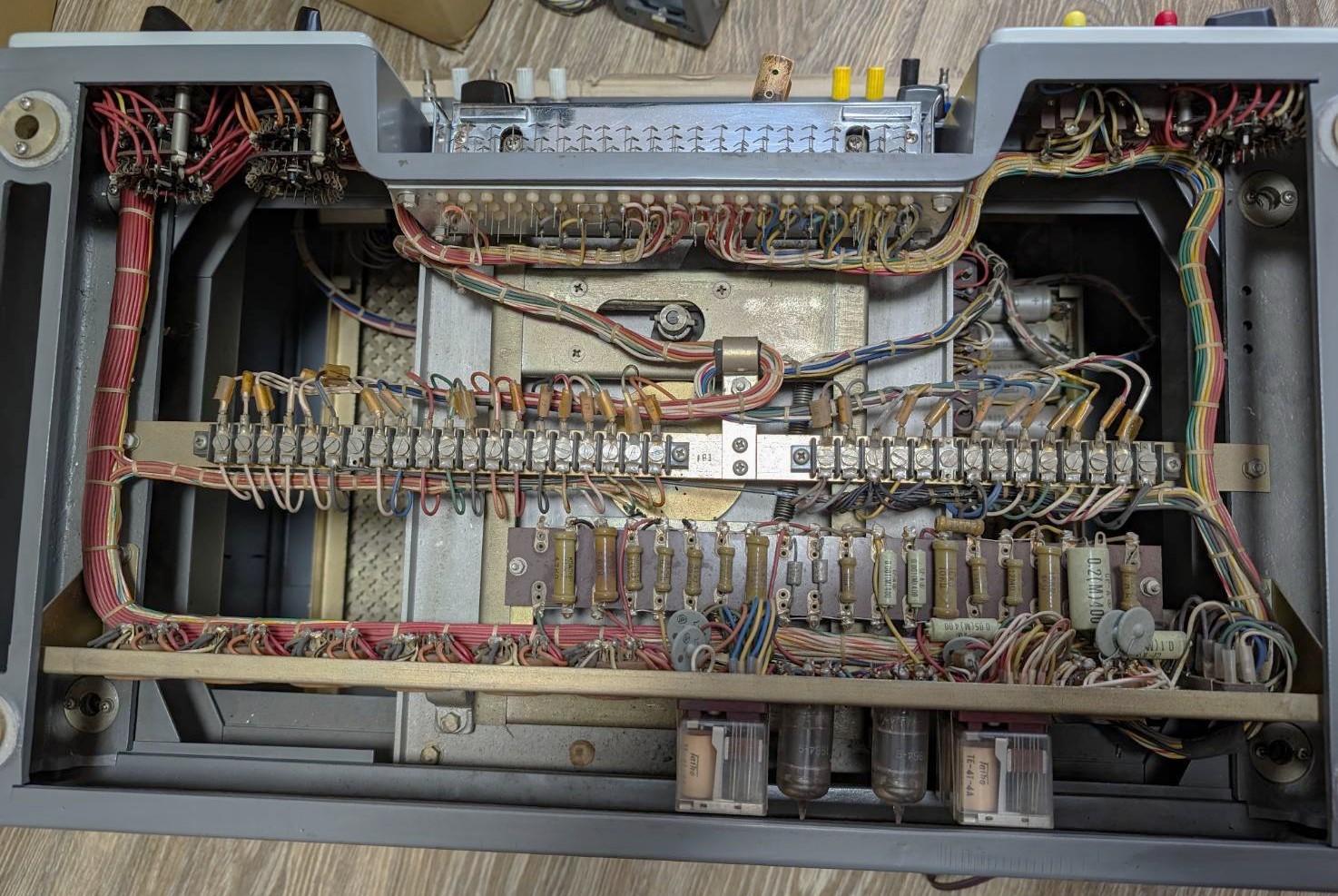

↑ 線形演算架内部の様子

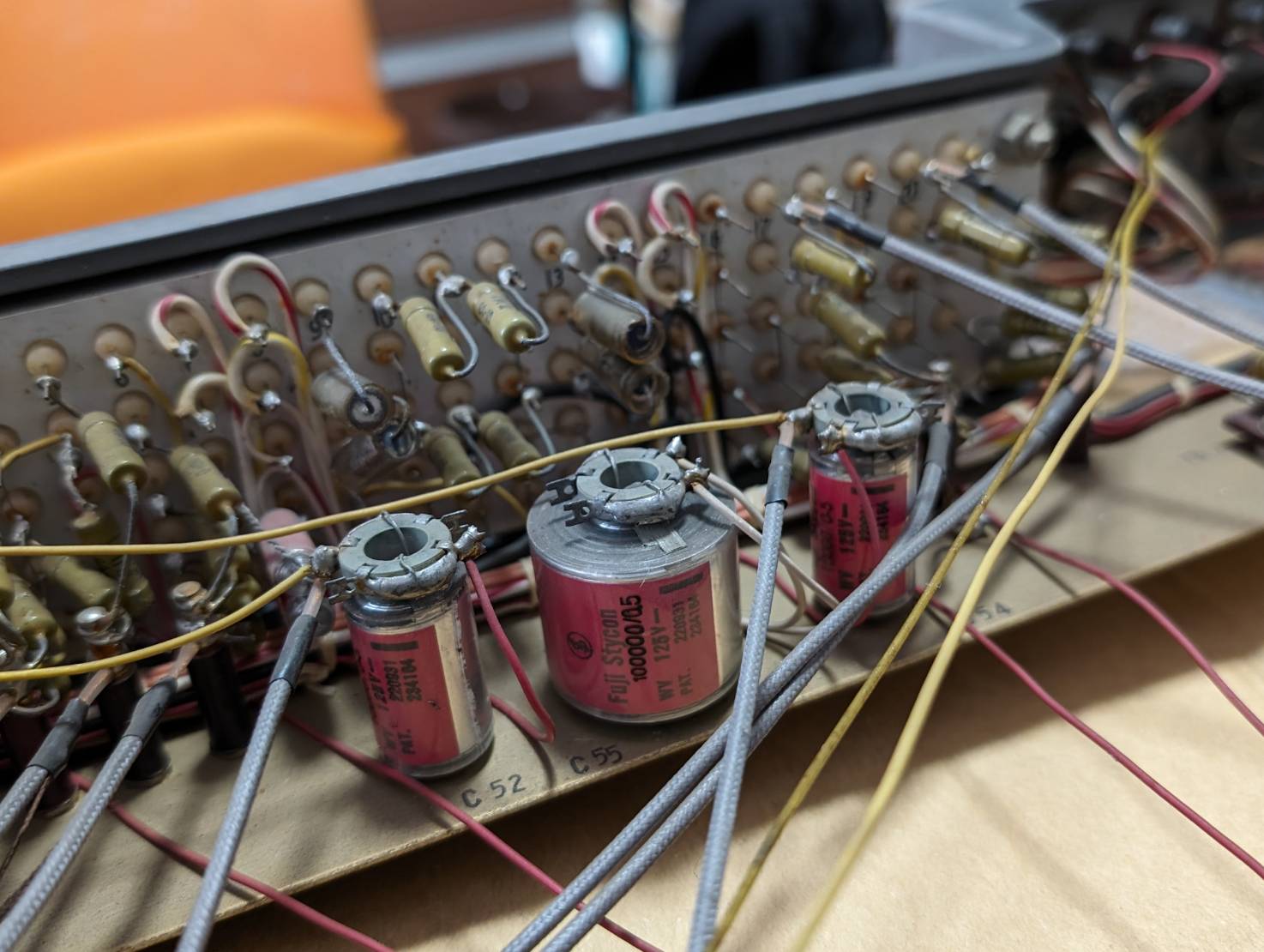

↑ 低速積分用精密ポリスチレンコンデンサ(1μF)

↑ 赤と灰色の円筒部品が高速積分用精密ポリスチレンコンデンサ(10nF, 100nF)。 積分器とは独立した箇所に存在するため、コードを伸ばす必要がある。

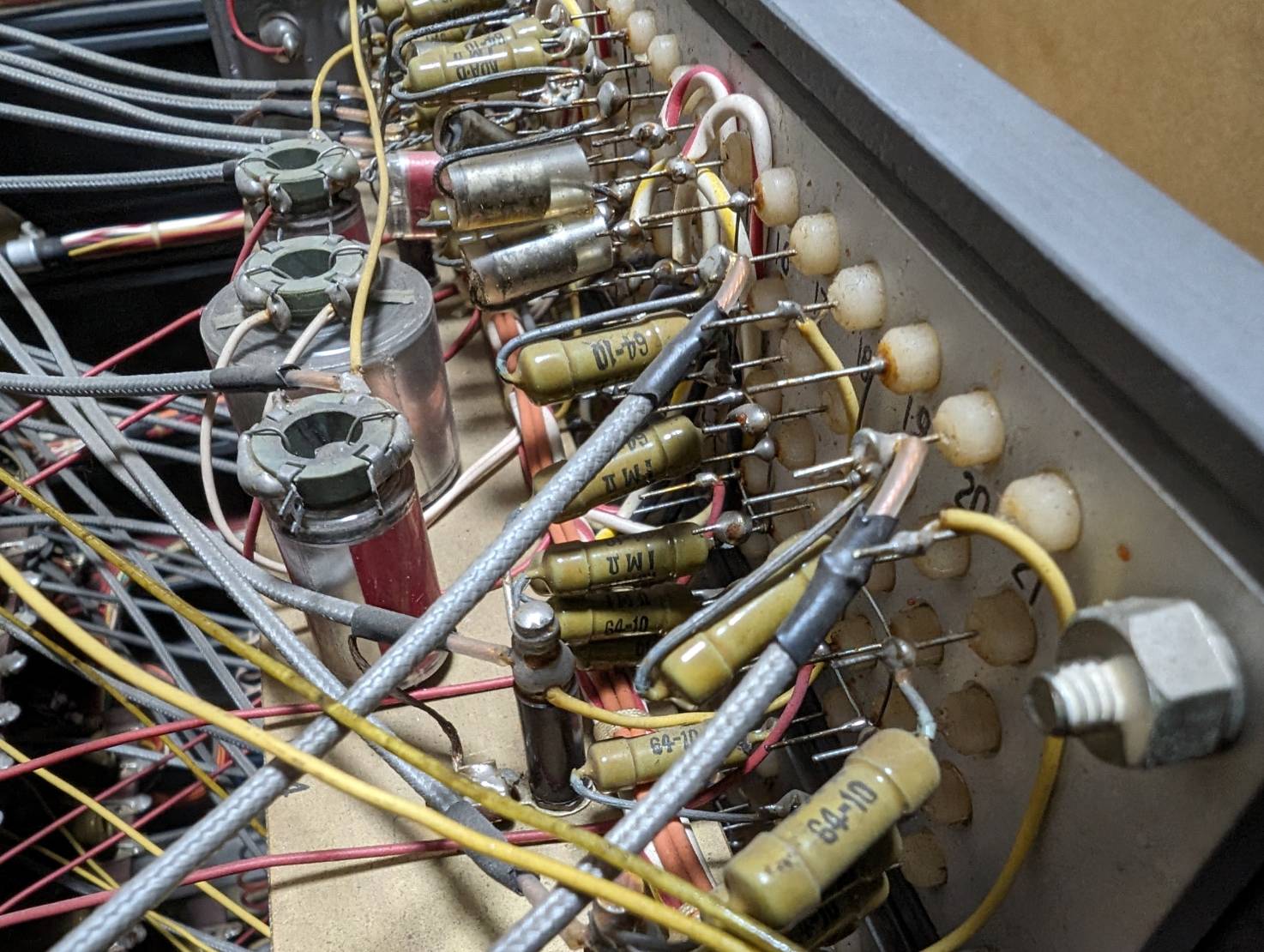

↑ 電流加算点付近など高インピーダンス配線はノイズ対策にシールド線を使っている。

演算増幅器が生きているか確かめるため、バナナプラグ付きコードを利用して基準電圧50Vの反転ができるかを調査し、すべての演算器について確認した。 また、積分器としての動作も確認し、演算用コンデンサがまだ使えることを確認した。ここまでチェックし終わると、1960年代の電子機器にしてはかなり保存状態がいいことに驚きの念が生じてくる。 回路の故障も私のような素人が修理できる程度で収まっており、真空管に至っては1個も交換する必要がなかった。この計算機が現役時代どこで使われていたのか知る由もないが、日々の整備が行き届いていたか、 あるいは頻繁に使われることがなかったことが原因かもしれない。

実際に低速モードで2階微分方程式を解いてみると、確かに正弦波出力(sinωt, cosωt)が得られ、XYレコーダで円を描くことができた。

最終更新日 : 2024年2月22日