アナログコンピュータとは

目次

1. アナログ計算機とは

アナログ計算機とは何を指すのだろうか?

平易な定義として、「(電圧や水量、回転角などの)連続量を用いて演算を行う計算装置」というものを挙げれば大体の方が納得するとは思う。多くの解説書においてデジタル計算機の概念と対置させる形でこの定義が提示されており、比較的世に受け入れられているのではないだろうか。確かに結果だけをみると間違いないし、アナログ信号やデジタル信号の違いのように計算機以外に信号処理などの分野においても通じる定義である。しかし計算機の種別を語るうえではあまり本質を突いたものでない。

アナログの語源はanalogy(アナロジー・類推・相似)である。対してデジタル(digital)はラテン語で「指」をさす語digitusが由来で、指で数えられる→離散的であると派生した。「デジタル」の語源には「離散的である」ことが含意されているが、アナログの由来であるanalogyそのものに「連続的・非離散的」という意味は含まれていない。

「アナログ電子計算機」(野村民也, 三浦武雄. コロナ社,1960) [1] の1ページ目には、以下のようなアナログ計算機の定義が述べられている。

「ある物理系で、所定の物理量の間の物理法則によって成立する関数関係が、与えられた数学的問題の対応する変数の間に成立する関数関係と相似的であるとすれば、物理量を測定することによって、解の情報をうることができる。このような原理で構成された計算機を総称して、相似形計算機、あるいはアナログ形計算機という。すなわち、相似形計算機では、変数値が物理量の大きさで与えられることがその特徴であり、それに対して、変数値を明りょうに識別できる信号の数(個数)で与えられるような形の計算機が計数形(ディジタル形)計算機である。…」

上記の記述から窺い知れるのは、アナログ計算機の命名由来が、扱う量の連続/離散の如何ではなく、計算の様態と手段であることであり、離散・連続云々はそれに付随する結果に過ぎないということである。

要約するならば、「現実世界の現象の間にみられる相似関係を利用して演算を行う計算装置のことである」という感じだろうか。我々が日常で扱えるような自然界の現象(言い換えれば、古典力学で表現できる巨視的な現象)に見出せる物理量はそのほとんどが連続的である。水位、風速、気温、物体の変位などを考えて頂くと良い例となるだろう。電子式アナログ計算機の場合、これらの物理量と、電位などの電気的物理量の時間変化の相似関係を利用して解くわけであるから、電子式アナログ計算機の扱う量は結果的に連続量となるのだ。扱う量が連続量であることはアナログ計算機であるための十分条件であっても必要条件ではない。仮に離散的物理量で表現される系同士の相似関係を利用する計算機が存在したなら、それはアナログ計算機ではあるが扱う量は離散的である(ここで言う離散的量は二進信号であるとは限らないので注意)。

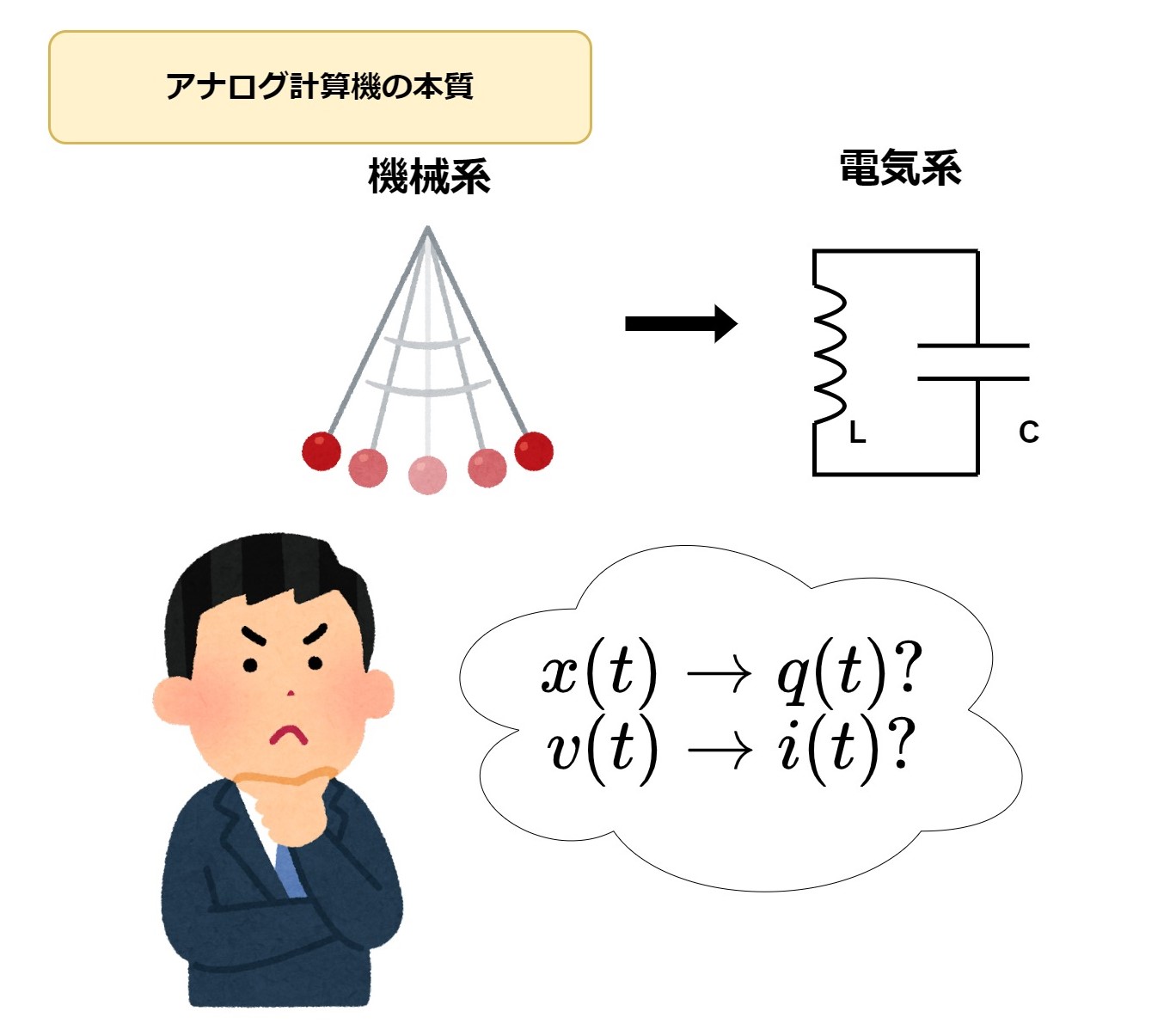

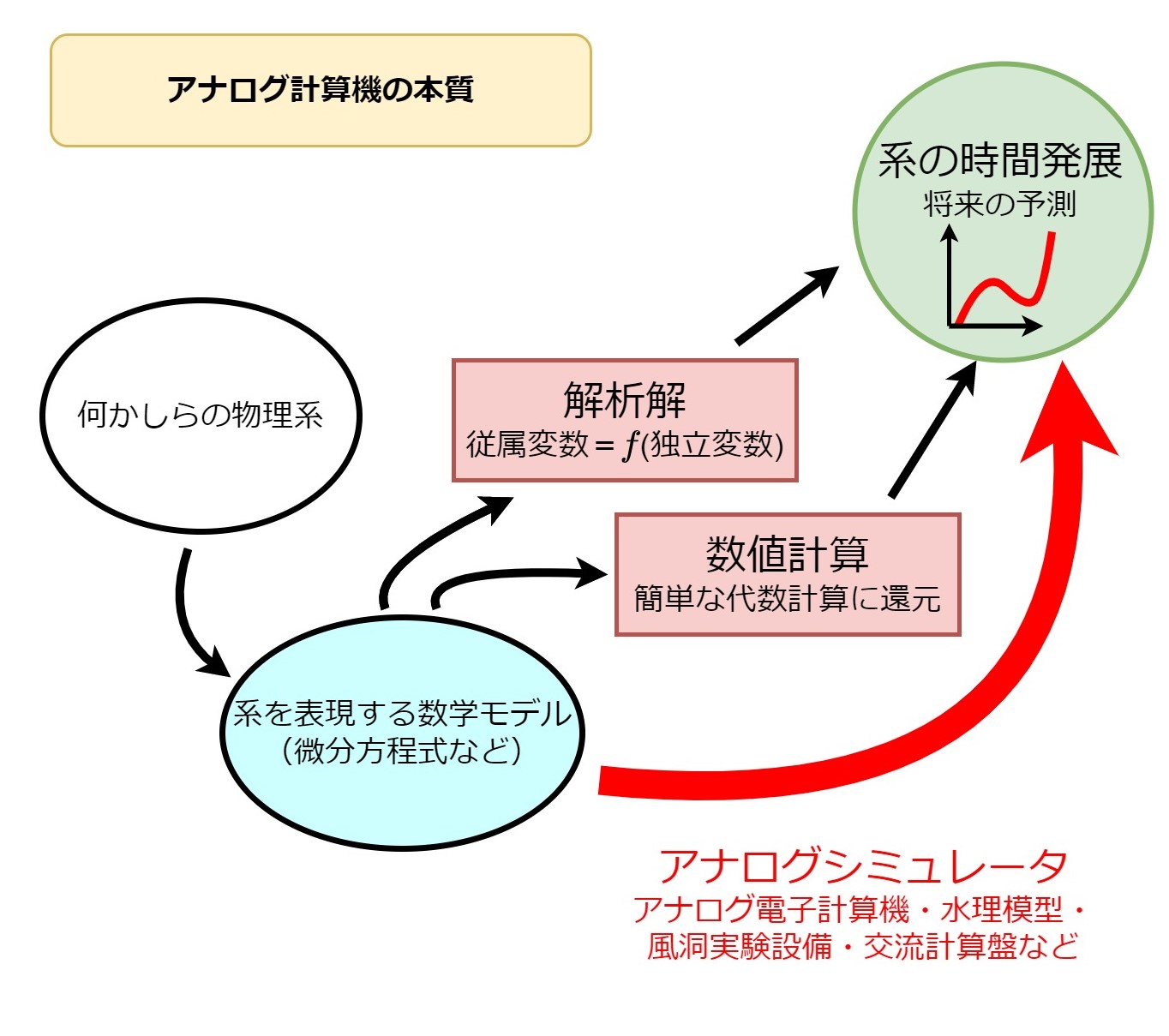

何かしらの物理量が絡む問題を解きたいとき、その物理量の関係を支配する数学的モデル(運動方程式や保存則等)と、別の系(電気系や機械系など、人間がより扱いやすく、観察しやすく、パラメーター調整も行いやすい系)が相似の関係にあることを見出し、物理量同士を対応付ける。問題となっている系を表現する相似な系を回路や機械で構成し、「計算」を行う。その様子をオシロスコープなり電圧計なりで観察する。その後得られた電位などの量を解きたい系の量(水位、変位など)に読み替えて、問題を解いた、とする。これがアナログ計算機で人間がやっていることであり、この「系の相似関係を見出す」という行為がなければアナログ計算機たり得ないのである。電子式のアナログ計算機であろうが、微分解析機などの機械式アナログ計算機だろうが、あるいは直接相似型アナログ計算機の1つである交流計算盤や、水理模型・風洞実験設備に至るまで、凡そアナログ計算機/アナログシミュレータと称されるもの全て系や物理量の相似関係を利用している。

以上長々とくどい説明を行ったが、いかに「アナロジー」という概念がアナログ計算機の本質を理解するのに肝要で、その定義とするに相応しいかお判りいただけたと思う。

もしも「アナログ信号を用いて計算する機械」という解釈を用いるなら、確かに「連続量を用いる云々」の定義もあながち外れてはいないかもしれない。が、やはり計算機としての本質を捉えているものではないだろう。そもそもアナログ(電気)信号は光量や水位、ノイズ音など、自然界に存在する物理量の相似で得られる連続的電位信号であり、極論を言えば非離散的な電位の時間関数波形全てを指すわけであるので、「自然界の現象の電気系への相似」の結果生まれたものであることに相違ないからである。(結果のみ見れば完全な間違いではないが。)「連続」⇔「離散」という2項対立的定義のほうが分かりやすいためか、アナロジーという概念がアナログ計算機の本質であることが忘れ去られているようである。

2. アナログコンピュータの計算の原理

2.1 電子式・機械式

アナログ計算機は機械式アナログ計算機と電子式アナログ計算機に大別される。機械式にはBushの微分解析機やプラニメーターなどが挙げられる。アナログコンピュータとアナログ計算機という語にはほとんど区別がない。日本ではComputerの訳語として「電子計算機」があてられたため、電子式の計算装置こそがコンピュータであると言う方や、さらにはノイマン型アーキテクチャの定義に当てはまるものだとする方や、ALU・入力/出力装置・メモリを備えた電子機械以外はコンピューターではないとする方もおられるが、それは現在のComputerのほとんどがそのようなアーキテクチャを持つ電子装置であるからであり、アナログ計算機が全盛だった1960年頃は非電子式・非デジタル計算装置も立派に「コンピュータ/computer」と呼ばれていた。特に英語の文献に多いが、Computerの語を電子式アナログ計算機はもちろんのこと、機械式計算機にも用いていたことが確認できる(日本と英語圏とで用例に差があるのは確かである。そもそも、Computerの原義は計算手、計算するモノ である)。気になる方は参考文献のページの「リンク」欄にある文献等を参照されたい。

電子式アナログ計算機にも種類があり、直接相似型と間接相似型に分けられる。前者は、専ら抵抗やコンデンサ、コイルなどの受動素子のみを用いて、熱の流れや神経回路を直接模倣した回路を構成し、シミュレーションするものである。対して後者は、シミュレーションしたい系を微分方程式などの数学的モデルに落とし込み、その方程式などの形に合わせ、演算増幅器(オペアンプ)を用いた積分器・加算器・反転器などの演算要素を組み合わせることによってシミュレーション回路を構成するものである。

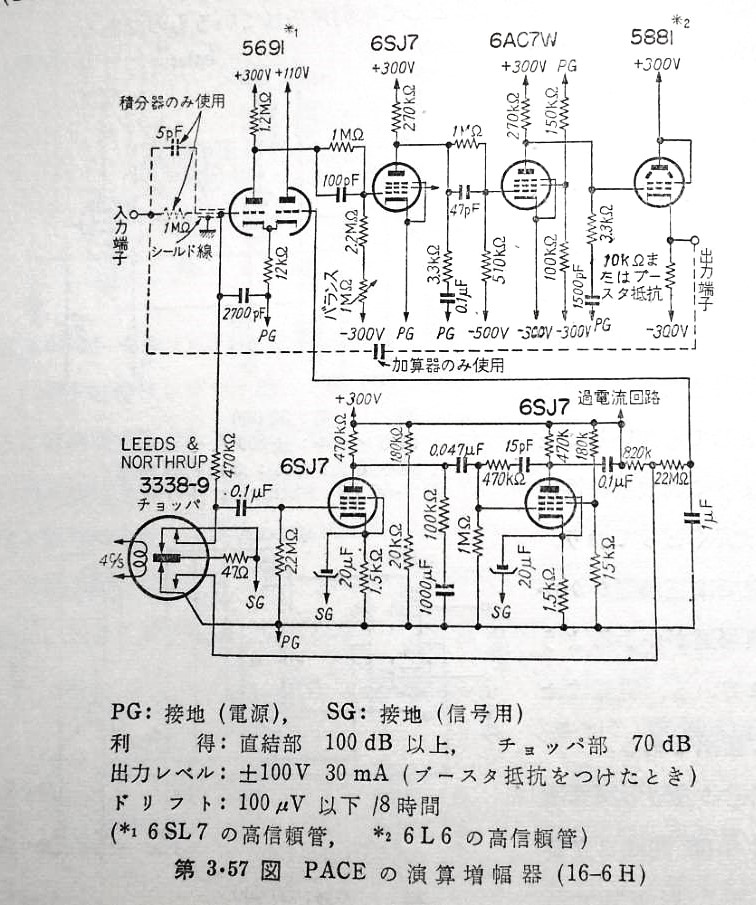

以下画像は文献[1]のp124の図の引用で、EAI社の有名な高精度大型機PACEの演算増幅器の回路図である。真空管による2段の高利得増幅回路とチョッパによる自動ドリフト補償部を持ち、細部に高精度化への注意が払われている。一般のアナログコンピュータの演算増幅器はこれより少し簡単な回路を採用している。

EAIの大型アナログコンピュータ PACE 231Rの取扱説明書表紙にある写真

間接相似型は演算増幅器をはじめとする能動素子の助けを借りることができ、前者より精度の良い演算を実行できる上、方程式や関数の形で実装するため、係数や各種パラメーターをポテンショメーターを用いて容易に変更できることを利点として持つ。一方前者は単純な素子の組み合わせのみで演算を行うため費用を低く抑えられるという利点があり、間接相似で行うと大量の積分器が必要になるような熱伝導偏微分方程式のシミュレーションを抵抗とコンデンサのみで行える。

一般に「電子式アナログ計算機」といえば間接相似型のアナログ計算機を指すほど、間接相似型の方がより広汎な用いられ方をされたが、一部、間接相似型で演算すると必要な演算要素が膨大になるモデルのシミュレーションには、直接相似型アナログ計算機が利用された。

2.2 アナログ計算機の積分器とその重要性

アナログ計算機の主目標は微分方程式を解くことであり、アナログ計算機でもっとも重要な演算要素は「積分器」である。

積分が殊更重視されたのは、この世の物理現象を支配するのは時間を独立変数とする微分方程式であり、その不定積分および初期条件・境界条件を以て現象の時間変化を得て未来を予測することこそが工学やその他理学分野における目標であり、社会にその科学的知見を応用していく上で必要があったからである。

微分解析機だろうが電子式アナログ計算機であろうが、そのいずれも積分器の縦続接続によって高階の積分を行い、さらに積分器の出力を積分器の入力に戻す(いわゆる帰還:フィードバック)ことで、

\[\frac{\mathrm{d}^nx}{\mathrm{d}t^n}=f\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}, ... ,\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}\right)\]

という微分方程式を解く。(電子式アナログ計算機において陽関数法と呼ばれ、もっともよく用いられる演算回路構成法の一つである。)

これはWilliam Thomson ,first Baron Kelvin (1824-1907)の考案した完全帰還法というものであるが、Kelvin卿の生前はこれを機械式で実現するには工作機械の精度的に無理があり、実現することはなかった。だが後にVannevar Bush (1890-1974)によりトルク増幅器を利用した実用に足る機械式アナログ計算機が作成され、WW2後は電子式のアナログ計算機にもそのフィードバック理論が応用された。(その経緯はハーバード大のこのサイトに詳しい。Kelvin卿の論文はここにある。)

ここで、なぜ微分を行う要素を用いて直接微分方程式を解かないのか、という疑問が生じるかもしれない。

確かに微分器は電子回路上では理論的には実現可能で、それを使えば微分方程式を陽に表すことができる。しかしそれが用いられないのには工学的な実用上の事情がある。微分回路の本質はHPF(ハイパスフィルタ)であり、高周波成分を通し、低周波成分を減衰させる。これでは回路中のリプルや雑音を増幅させてしまい、計算結果に多分なる誤差を生じさせる原因となる。数学的には微分と積分は逆の演算であり、微分方程式を積分形に直すのは容易である。そうなると、微分方程式を微分が陽表的にあらわれている形のまま解く理由はなく、積分形に変換して積分器の組み合わせで解くのがセオリーになる。積分器は、電子式アナログ計算機においてはコンデンサを用いた積分回路、機械式(微分解析機)においては円盤と転輪を用いた「積分車(-ぐるま)」がその役割を担う。

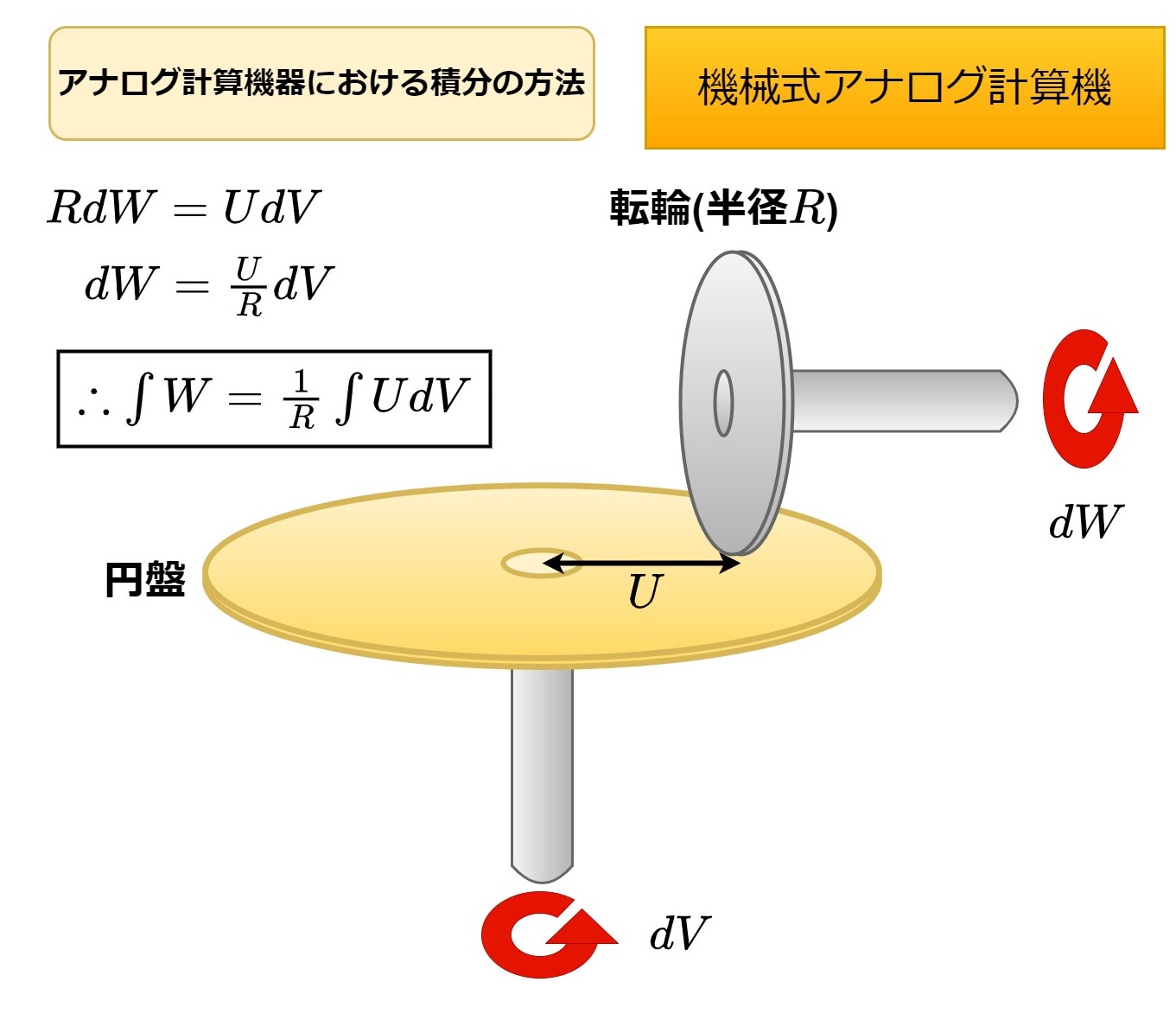

まず微分解析機が積分を行う仕組みを紹介する。下図のような機構が積分器である。

転輪の回転量が、円盤と転輪の距離を円盤の回転量で積分したものに比例することを利用して積分演算を行う。これら積分器や加算器の相互接続により微分方程式を解くのである。解は出力卓のアームによって自動で紙に書かれる。

微分解析機活用の初期における顕著な例として、Douglas Hartreeが微分解析機を用いて水銀原子の波動関数を求めたり[D. R. Hartree. 1934]、地球磁場が宇宙線荷電粒子に及ぼす影響を調べたり[D. R. Hartree 1936]した例がある。

微分解析機の仕組みと使用法については、この文献に詳しいので、興味のある方には是非ご覧になって頂きたい。

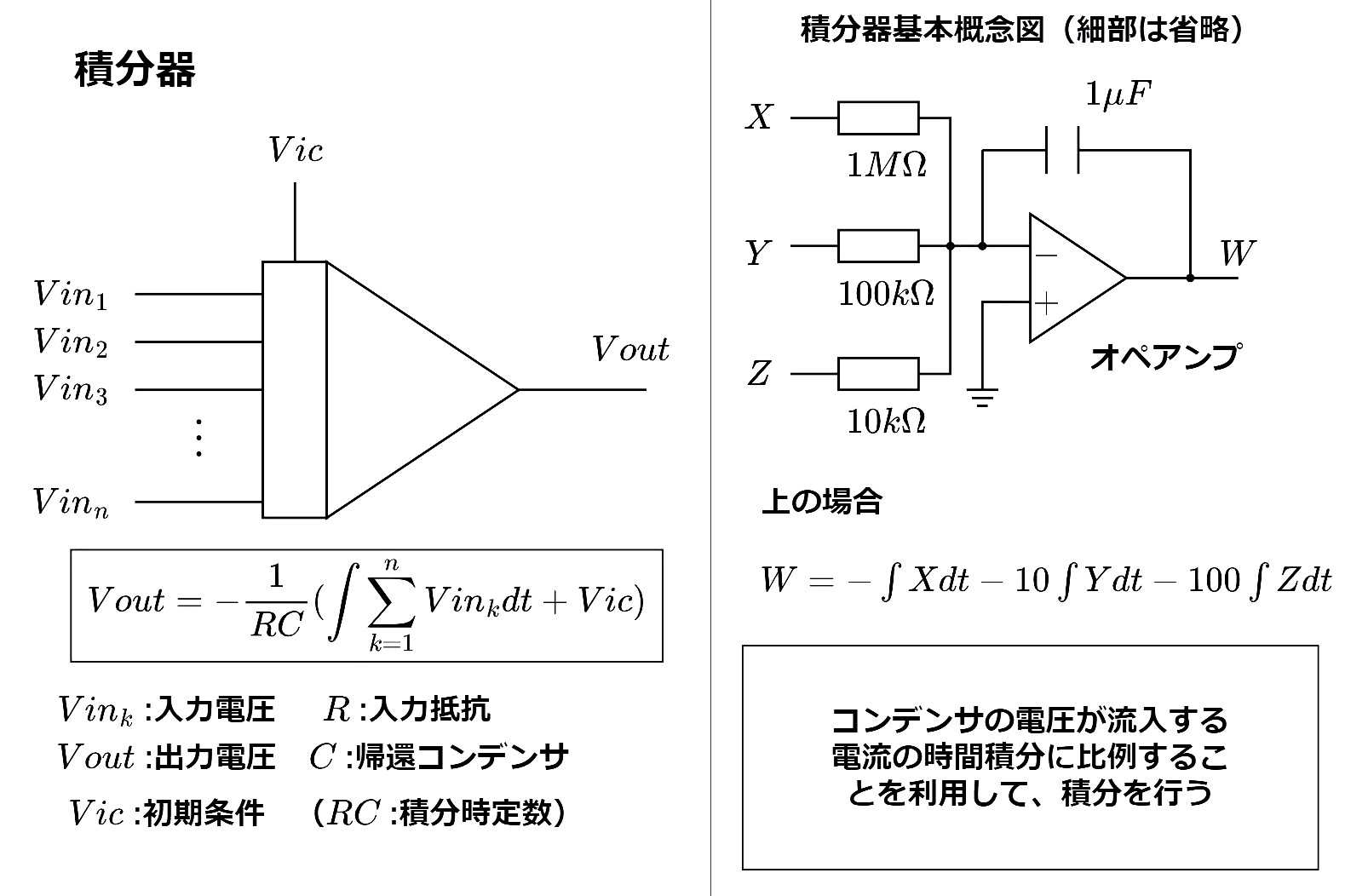

次に電子式アナログ計算機が積分を行う仕組みを解説する。解説すると言っても、その正体は電子回路について知識のある方ならだれでも知っているであろうあの「アナログ積分回路」であるわけで、原理を殊更詳述することはしない。以下の回路が電子式アナログ計算機の積分回路の概要である。

実際にはもっと複雑だが、より詳細な回路については後述する。

微分解析機との大きな違いの一つに、「積分変数が独立変数である時間tのみ」というものがある。つまり、電子式積分器において従属変数に関する積分は実行不能であるわけだ。コンデンサは流入電流の「時間積分」を行う素子であるから、こればかりはどうしようもない。積分変数変換の公式を用いて、時間積分に直して計算するのがよいだろう。微分解析機では積分変数として円盤の回転角をとるため、その量自体を時間関数とすることは容易であり、これを応用して(積の微分公式の両辺を積分した結果得られる恒等式を利用して)積分器のみで2変数の乗算を行うこともできたらしい。一方、電子式アナログ計算機で従属変数の積分を行うには、積分変数の変換を行わねばならない。以下の式に基づく。

\[\int \left(f(x)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t =\int f(x)dx\]

この式を見ればわかるとおもうが、被積分関数内に関数同士の積が現れるので、どうしても乗算器が必要になる。さらに入力が被積分変数の時間微分であるから、演算回路のどこかでその微分値が計算されている必要があるなど、制約が多い。しかし、微分解析機のような高度な工作技術を必要としない点で、電子式の方が優れている。実際、電子式アナログ計算機は機械式アナログ計算機の後にその応用物として普及し、機械式を淘汰するに至った。微分解析機は第二次世界大戦前から戦中にかけて実用化され、そののちに真空管技術の高信頼化を待って電子式アナログ計算機が本格的に登場した経緯がある。初期の頃の電子式アナログ計算機が「電子管式微分解析機」と呼ばれた例も確認されている。

以上アナログ計算機の積分手法を見てきたが、これで前節の要旨「アナログ計算機とは系の相似を利用して演算を行う計算機である」の意図するものを、例を通して理解していただけたのではないかと思う。微分解析機(機械式アナログ計算機)は円盤と転輪の関係に、電子式アナログ計算機はコンデンサの電位と流入電流の関係に、それぞれ「積分」の関係が現れていることを利用している。微分解析機は、回転量をギアを通じて伝え、結果を出力卓のペンを以て紙に書かせてグラフを得る。電子式アナログ計算機は、電位変化を導線で伝え、オシロスコープに表示させたり、ペンレコーダに描かせたりして解関数をグラフとして得る。回転量も電位も、出力卓やオシロスコープといった装置を通して人が解の定量的な評価を行いやすい形で表すことが容易である物理量であるからこそ、系を相似させた意味を持つ。これらアナログ計算機は、ある程度抽象化された模型であるといえるかもしれない。

2.3 アナログ計算機の特徴・歴史と今後

デジタル電子計算機とアナログ電子計算機は、どちらも電子計算機の名を冠するものの原理は全く異なる。

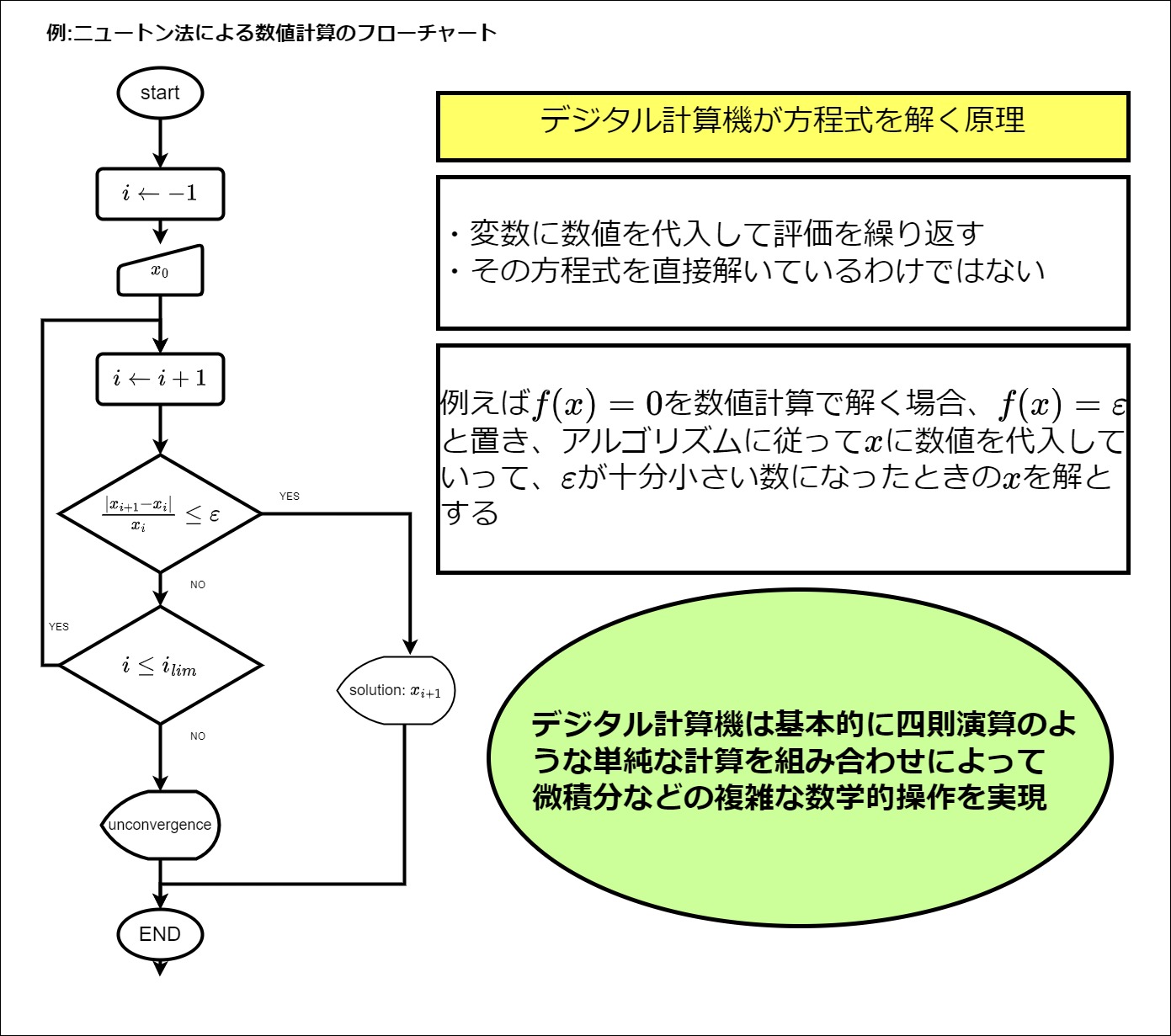

以下はデジタル計算機の原理をごく乱暴にまとめた図。(過去のスライドの流用で恐縮ですが。)

その本質は直列計算機であり、クロックと同期して時系列的に処理を行う。どんなに複雑な計算でも、1サイクルごとに行われていることはごく単純な2進数の算術・論理演算に過ぎないことが特徴。メモリやレジスタのような記憶の機能を有するのもアナログ電子計算機との違いである。デジタル計算機で\(f(x)=0\)という方程式を解く場合、左辺の値が十分0に小さくなるまで代入操作を繰り返す。

無限の計算時間とメモリを持たない以上、原理的に真の解との誤差は解消できない。しかし、保持する値の桁数を大きくすることで誤差はいくらでも小さくできる。

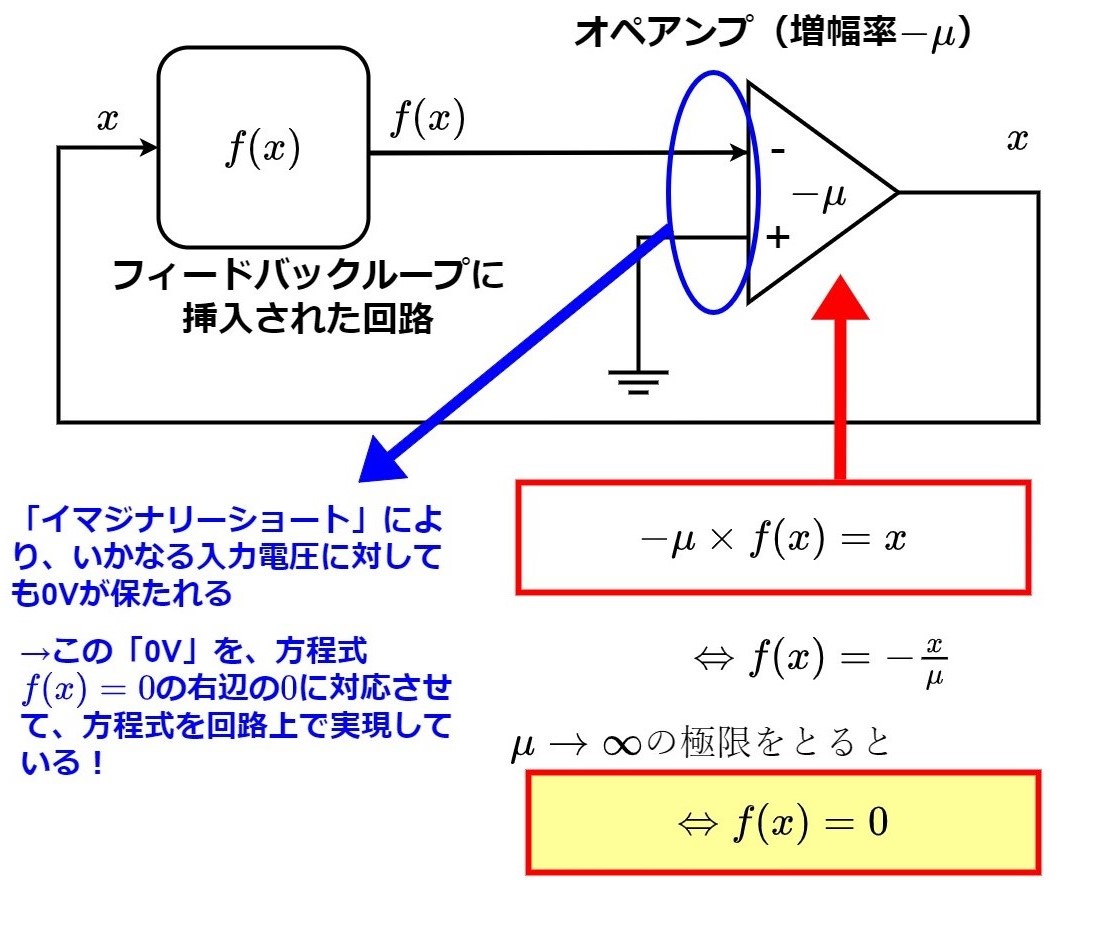

次に、電子式アナログ計算機の計算原理をまとめたものを下に示す。

アナログ計算機は各演算回路が並列に動作し、扱う値も時間軸も連続的である。アナログ計算機が\(f(x)=0\)なる方程式を解く場合は、オープンループゲイン及び入力インピーダンスが非常に大きい高利得増幅器のフィードバック部に関数\(f(x)\)を実現する回路を挿入する。関数\(f(x)\)を実現する回路は、抵抗やコンデンサといった受動素子のみからなる2端子回路でも構わないし、他のオペアンプを含んだ複雑な回路の場合もある。高利得増幅器の働きにより、どんなに電流が流出入しても反転入力端子の電位は常に0Vに保たれる。この電位0Vを方程式\(f(x)=0\)に当てはめて解くのだ。

デジタル計算機と異なり、素子の特性、とくに受動部品の精度が完璧であれば、原理的に真の解を得ることができるはずである。しかし実際には誤差の全くない抵抗やコンデンサを製造するのは不可能であるし、読み取り誤差も発生してしまうので、回路素子の精度に影響されず計算できるデジタル計算機よりも演算の精度は落ちてしまう。

アナログ計算機の(少なくとも1960年~1970年当時における)利点を挙げれば以下のようになるだろう。

- デジタル計算機と比較して必要な電力が小さく、低コストで計算が行える。

- 並列計算機であり、またクロック周波数に依存しないため、原理的に高速な計算が行える。

- 数式の形をそのままプログラム(演算器同士を接続すること)して動くため、プログラム言語を習得する必要はない。

- 出力はグラフなどがそのまま吐き出されるため、デジタル計算機のような曲線プロットの手間がない

- 乗算などの非線形演算が簡単に行える。デジタル計算機では数値計算を行うしかない非線形微分方程式の解関数のグラフを、解析解や数値計算を経ずに直接得ることができる。

一方多くも欠点がある。

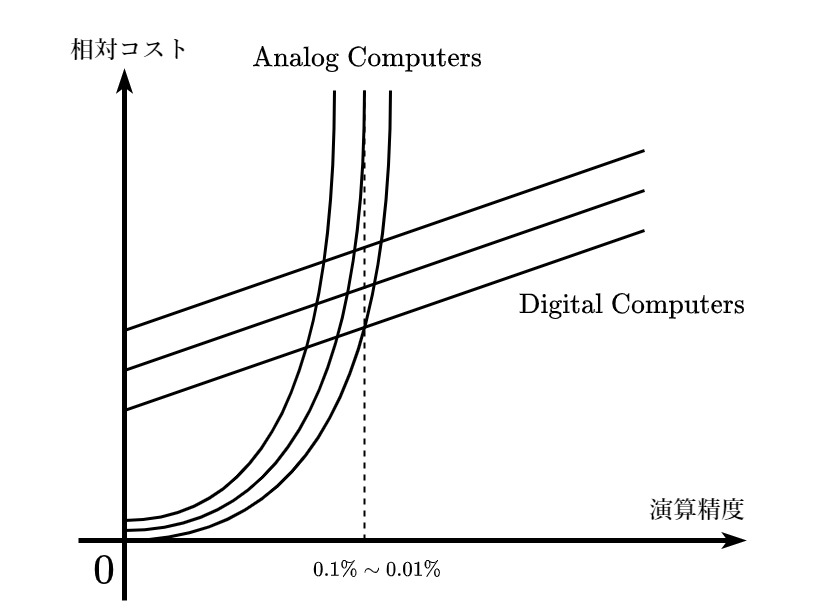

- 精度を上げることが大変難しい。演算精度は抵抗やコンデンサなどの素子の誤差に強く依存するため、1桁精度をあげるためにコストが指数関数的に増大する。一方直列計算機であるデジタル計算機は、無限の時間があれば原理上無限桁まで計算可能。これはレジスタなどの記憶装置の有無が本質的な違いとして現れた結果である。

- 上述の通り記憶の機能が無いうえ、判断(条件分岐や反復の必須要素)の機能が貧弱。

- プログラムの変更はコードの結線状態を変更することに他ならないため、いちいちコードを繋ぎ変える必要がある。複雑な演算プログラムだとさらに面倒である。

- 表計算などのデータ処理に至ってはほぼ不可能である。

図 デジタル計算機とアナログ計算機のコストパフォーマンスの比較(目安)

何度も説明したように、「デジタル計算機に比べ精度を上げにくい」という欠点はかなり致命的であり、これがアナログコンピューティングの活躍の場を狭めた要因でもあった。

少なくともアナログ計算機が現役であった当時はデジタル計算機の計算速度が遅かったため、多少精度において劣っていてもその高速性を活かして活躍した。特にオンライン性の求められる工場機械・化学プラントの制御や、フライトシミュレーターなどによく使われたようである(参考文献のページのリンクリストを参照されたい)。普通の工学上の問題で必要な精度は高々3桁程度であったので、アナログ計算機の0.1%程度の演算精度でも太刀打ちできることが多く、不得手な部分はデジタル計算機に任せながらも2人3脚体勢でその居場所を保ち続けたのだった。

しかし、時を経るにつれ、半導体を軸とした電子技術の向上、デジタルコンピュータ-アーキテクチャの成熟に伴う性能向上(クロック周波数の向上や小型化、省エネ化)がデジタル計算機の利点を伸ばし、欠点を小さくしていった。一方、アナログ計算機の精度面の制約は原理的なものであり、いかに技術が進歩しようともその根本的な解決だけはどうしても難しく、デジタル計算機との総合能力の差は開いていくばかりであった。1970年代にはハイブリッド化が進み、デジタルの利点をアナログ計算機に取り入れたものが現れたが、もはや万能になったともいえるデジタルコンピュータに立ち向かえるほどの魅力を持つものではなくなり、次第に使われることがなくなってしまった。

現在、コンピュータという語が暗黙の裡にデジタルコンピュータを指すほどデジタル式計算機が一般的になった。計算機の領域のみならず、今までアナログ回路で処理していた部分が次々とデジタルへ置き換えられ、アナログ回路は隅へ隅へと追いやられている。

ではこのままデジタル一強の時代が続くのかと言えば、そうとも言い切れない。半導体加工技術の向上、微細化に続く微細化、クロック周波数の向上。いずれの面でも既に限界が見え始めている。新勢力として、全く新たな概念である量子コンピュータの研究に焦点が当てられ、トランジスタの発明に並ぶ技術革新・ブレイクスルーが実現するかもしれないという社会の期待の陰で、ニューラルネットワークを利用した機械学習などといった、かつてのアナログコンピューティング的要素の部分的復活ともいえる新技術が登場しつつある。近い将来、アナログ計算機の概念が最新の技術の衣を纏って計算機の歴史の表舞台に再登場するかもしれない。

また、純粋なアナログコンピューティングが威力を発揮する可能性のある領域の一つとして、「組合せ最適化問題」などが挙げられる。それ以外にも、厳密解の計算に莫大な時間を必要とし、実用上解けるとは言えない問題は山ほどある。一方、アナログコンピュータはアルゴリズムそのものを必要としない。具体的な求解法が分かっていないものでも、そのシステム(問題)のルール(法則)を数式で表現することができるなら、アナログコンピュータで解き得る可能性がある。これはアナログコンピュータが本質的に「自然界の模型」として機能するおかげである。

風が野の花を揺らすとき、風や花は流体を支配する偏微分方程式の解関数が記述する通りに運動する。しかし、当然ながら風や花が偏微分方程式の解法を知っているわけではない。石を空中に投げれば、その軌道は放物線を描く。しかし投げられた石は、斜方投射された質点の軌道を計算して動いているわけではない。シャボン膜は意図しなくとも表面積が最小となる形状を取るし、水瓶に溜まる水量は勝手に流入した水量の時間積分と等しくなる。

何を当たり前のことをと思われかもしれないが、この事実は、自然界の模型であるアナログコンピュータが「解法・アルゴリズム」という類のものを必要としない理由を感覚する手掛かりとなる。

自然界の系の運動・ふるまいを支配する常/偏微分方程式のうち、解析的に解が求まるものは非常に限られている。デジタルコンピュータを用いても、現実的な時間で解き得るアルゴリズムがみつかっていない問題も多くある。そういった問題であっても、何かしらの法則をみつけ、数学的表現(運動方程式など)に落とし込むことさえできれば、アナログコンピュータでシミュレーションすることができるのだ。しかもアナログコンピュータにはデジタルコンピュータで用いられる意味での「計算速度・計算時間」という概念は存在しない。つまりリアルタイムでシミュレーションを行える。これは我々にとってとても嬉しいことだろう。

デジタルコンピュータが完全な死を迎えたわけではないし、むしろ社会において重要な位置を保ちつづけている。しかし、デジタルとアナログの長所を兼ね揃えたハイブリッドコンピューティングという形でのアナログの復権もあり得るかもしれない。未来の計算方式がどのようなものになるかは依然不確定であり、今後の動向から目が離せない。

3.商用アナログコンピュータの例

アナログコンピュータの応用範囲は工学の他、数学・物理・化学・経済学・天文学などと多岐に及び、汎用・専用問わず様々なアナログコンピュータが世に登場した。建築土木の分野では、本邦において強震応答解析用の専用機が開発されており、電力関係においては、交流計算盤という名で送電網解析用の直接相似式アナログコンピュータも開発された。フィッツヒュー=南雲モデル(FitzHugh-Nagumo model)と称する神経回路の非線形モデルもアナログコンピュータによって分析され、発見者上田睆亮氏の名を冠し、カオス現象の研究の深化に繋がったウエダアトラクタ(ジャパニーズアトラクタとも。ある種の非線形連立微分方程式の解軌道が示すストレンジアトラクター)も上田氏がアナログコンピュータによって解析し発見したことで有名である。このように応用の例は枚挙に暇がない。微分方程式の解析に威力を発揮するアナログ計算機だが、そういった微分方程式でモデル化できる自然・社会現象は腐るほど多くあるゆえ、これほど幅広い分野で活躍したのだった。

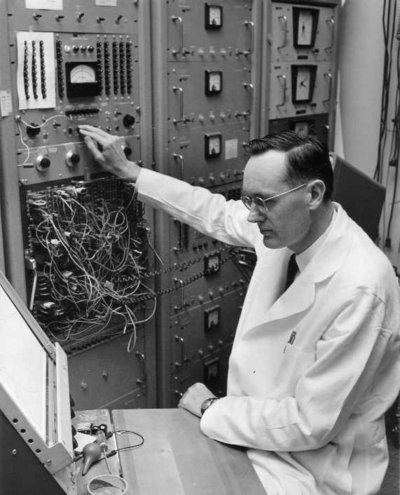

写真↑ アナログコンピュータを用いて研究を行うRichard FitzHugh (出典: http://www.scholarpedia.org/article/FitzHugh-Nagumo_model)

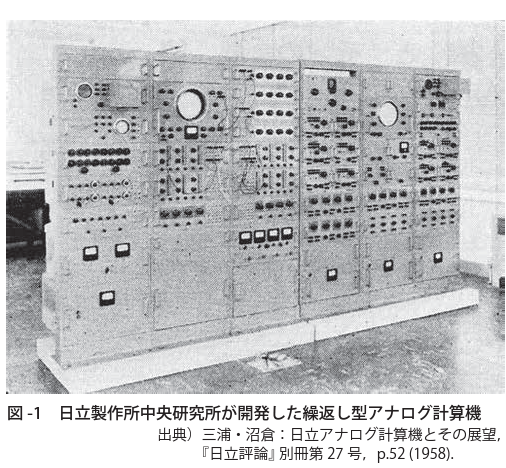

本邦の企業(日立、横河、日本電気、東芝、三菱など)が製作して産業・学術研究の分野で利用されたアナログコンピュータについては、こちらのページのリンク欄に私が列挙した文献で詳しく解説されているので参照していただきたい。海外製のアナログコンピュータ(ドイツのテレフンケン社、アメリカのEAI社が有名)はAnalog Computer Museumのこのページに膨大なコレクションが掲載されているので是非ご覧になって頂きたい。

日立のアナログコンピュータは特に、海外にまで輸出されているようで、上記の遠く離れたドイツの博物館コレクションに含まれている他、このyoutubeの動画の概要欄では日立製電子式アナログ計算機240形(正式名称はALS-240と思われる)がオランダのすべての工業高校に配備されていたという記述がある(ただし裏が取れていない情報)。なお、日本においても教育現場にこのALS-240が設置されていた例が確認されている。(例えば日本大学数学科の例)大阪大学では日立製のALS-505-10も保存されている。山形の米沢高等工業学校本館にはトランジスタ型の日立製アナログ計算機ALS-505Eが展示されている。1972年製で、教育用を主眼に生産されたアナログコンピュータであろう。

1960年前後の日本は、電子式アナログ計算機の分野に限らず、電子技術全般において欧米に後れを取っていたが、70年代ほどになると海外にアナログ計算機を輸出できるほどにまで性能を高めた。この年代になるとアナログ計算機であってもデジタル要素を取り入れてアナログの弱点(記憶・論理演算の欠如)を補う必要があり、商用のものアナログコンピュータはデジタル-アナログ-ハイブリッドコンピュータであることが当たり前となった時代であった。多くのアナログ計算機が論理演算用のロジックパッチを備えて、ADCやデジタルボルトメーターなども組み込まれていた。

横河電機製作所も、海外に販路を持っていた日本メーカーの一つのようで、横河製アナログコンピュータ「ACS-3300」の英語版取扱説明書のスキャンデータがAnalog Computer Museumのライブラリにおいて保存されている。このACS-3300が何年製造開始なのか不明だが、少なくとも1971年には市場に存在したことがこの文献(連続用システムシミュレーション技術の動向. 三浦武雄氏)の「第1表」から窺い知れる。取扱説明書の内容から、

- 専用のオシロスコープ及びデジボルが組み込まれていた。

- 純アナログ回路では実現の難しい「むだ時間要素」について、デジタル回路で実現したものが備え付けられていた。

- 別売のアセンブリコンポーネンツとしてロジック演算装置があり、それと接続して論理演算を組み込むことも可能。

- マシンユニットとなる基準電圧は±10Vで、誤差0.1%。

- 線形演算器の受動素子(抵抗とコンデンサ)には公差0.1%のものを使用している。

- 掛算器・割算器などの非線形演算器の静的誤差も0.1%程度。

- VDFG(可変ダイオード任意関数発生器)もデフォルトで備え付けられていた。(VDFGとはダイオードによる折れ線近似回路で、入力電圧に対し任意の関数を作用させた結果に比例する出力を得られる。多項式関数や対数関数などを線形分割近似する)

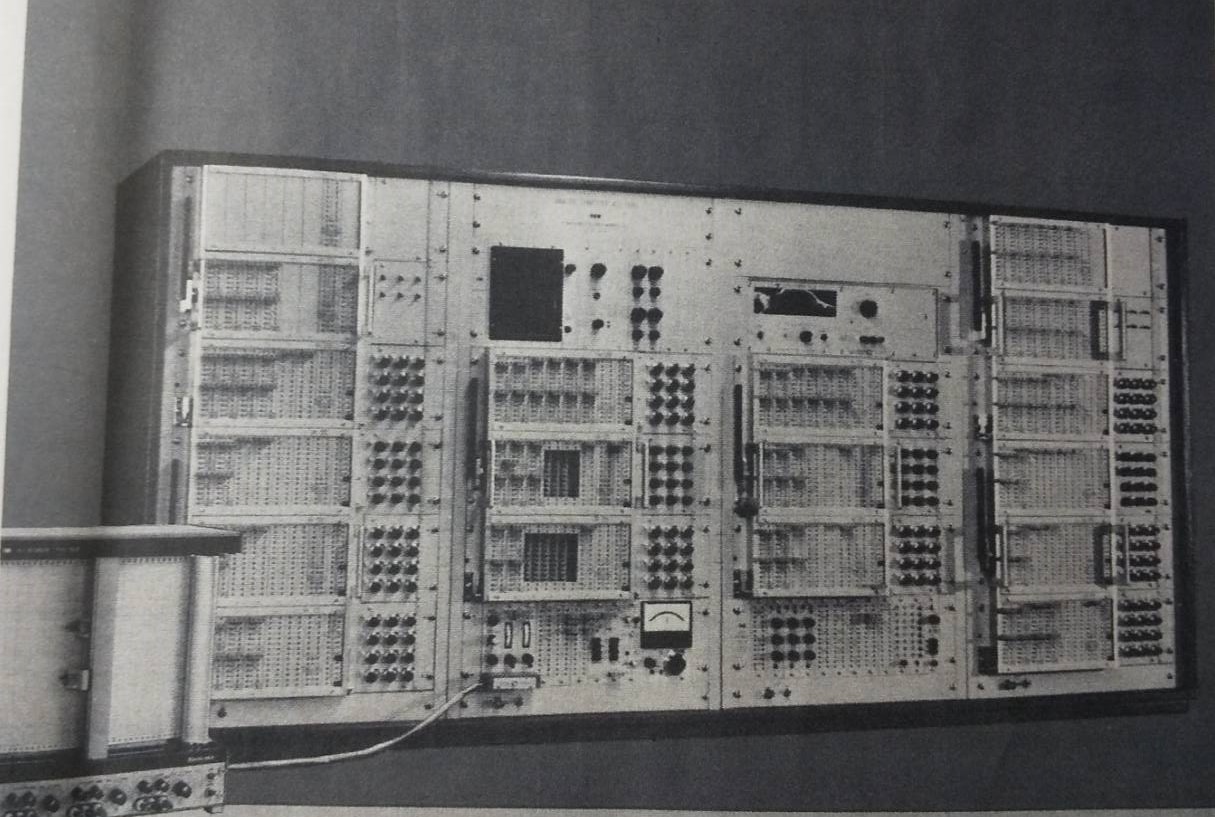

などの特徴が分かる。アナログ計算機としてはかなり後期のもののようで、デジタル計算機やADCといったデジタル要素との連結動作が前提となっている。下の画像は取扱説明書(ただし白黒コピー)の表紙を飾るACS-3300の機体全容である。

初期の頃は真空管で演算増幅器を構成していたため、本格的な科学計算を行うに十分な性能を持つアナログ計算機を作ろうとすれば、部屋全体を占有し人の身長を超える高さの金属筐体を並べて、その中に演算回路などを組み込むようなものしか作れない。放熱の関係上、必然的に大きくならざるを得ないのだ。然しながら、このACS-3300のようにトランジスタ化されたモジュールを使った計算機だと、写真のような卓上に(辛うじて)収まる程度のハードウエアで済ますことができるようになる。これをデスクトップ・アナログコンピュータと称する。これはデジタル計算機の辿った歴史と同じである。

フェアチャイルドセミコンダクター社のµA702 のように、演算増幅器がIC化(といっても今のようなDIPよりも大きいが)され、その後アナログ演算に利用できるほど性能が向上したことで、アナログ計算機のさらなる小型化が可能になり、ICパッケージの演算増幅器を組み込むアナログ計算機も出現した。しかし70年代後半になるともはやデジタルコンピュータの高性能化の勢いに圧されるがままになり、大型のアナログ計算機はほとんど姿を消してしまった。クロック周波数の増大によりデジタル計算機の計算速度が飛躍的に上昇し、オンライン性を高めた時点で、アナログ計算機を採用する利点が皆無になった。

1990年前後では、教育現場で制御理論や電子回路の学習の教材として工業高校や理系大学の実験室に置かれた小型機が細々と現役稼働していたが、それらも次第に現役を退き、軒並み博物館や大学展示室の展示品となっている。

大阪大学基礎工学部に昭和39年前後の時点で2台のアナコン(日本電気製と日立製)が配備されてたようだ(http://me-es-osaka-u.alcent.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/youran.pdf)

東芝製のアナログコンピュータは資料が少ないが、このサイト(産業技術史料データベース)によれば大型の商用機を販売していたようである。東芝製アナコンTOSAC-200Zについてはこの文献に詳しい説明がある。

理科大の微分解析機が2014年に復元され動態で展示されたという喜ばしい出来事があったが、アナログ電子計算機の国内展示の現状を翻って見れば、稼働状態で展示されているのは(おそらく)無い。一方、先ほど述べたようなドイツの個人運営の博物館などの海外有志の手により動態を保っている日本製アナログ計算機も存在する。国内にそのような動態展示がないのは少し寂しい感じがする。